Die Endlichkeit des Unendlichen

Dass „große Leute nur in der Ferne schimmern und dass ein Fürst vor seinem Kammerdiener viel verliert, kommt daher, weil kein Mensch groß ist.“ So bescheiden hat Immanuel Kant einmal formuliert. Der Kant-Biograf und Literaturwissenschaftler Manfred Geier erinnert in seinem neuen Büchlein „Philosophie der Rassen. Der Fall Immanuel Kant“ daran. Größe wäre für Kant ein Phänomen des Abstands, der Distanz.

Oder, andersherum gedacht: Groß wäre die Philosophie, nicht der Mensch. Auf der Liste der wichtigsten Philosophen, in den Curricula der Universitäten, selbst in den philosophischen Unterrichtsstunden an den Schulen hat Kant einen festen Platz. „Sapere aude“ steht auf dem Podest, das die Nachwelt ihm nicht ohne Grund gebaut hat: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen – der Wahlspruch der Aufklärung, der selbst dann im Schulbuch steht, wenn der Rest weggelassen wird.

Auch die Kammerdiener-Perspektive ist längst verbreitet. Kaum eine Biografie kommt – seit den ersten Darstellungen aus dem Todesjahr – ohne sie aus. So wissen wir über Kant auch Kurioses: Dass er Königsberg kaum je verlassen hat. Dass er gar nicht übel Billard spielte – und damit als Student seine Finanzen aufbesserte. Aber auch, dass er die Tower Bridge detaillierter beschreiben konnte als mancher Londoner, obwohl er nie da war. Oder eben, dass er seinen Diener mit dem schönen Namen Lampe im hohen Alter entlassen hat.

Kants weniger helle Seiten

Kant-Porträts wie die viel gelobte große Biografie von Manfred Geier haben den Mann hinter der Legende hervortreten lassen. Nun hat Geier sich anderes vorgenommen. Er interessiert sich für die weniger helle Seite Kants – oder für diejenige, die Kant als allzu hell beschreibt: „Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen.“ Auch dieser Satz stammt von Kant, der nicht nur Erkenntnistheorie und praktische Philosophie betrieb, sondern sich auch mit Rassenlehre befasste.

Dabei bleibt es nicht. Frauen etwa hätten, so führt Kant aus, durchaus Verstand, aber von der schönen Sorte. Zum Denken sei dieser weniger geeignet: „Mühsames Lernen oder peinliches Grübeln, wenn es gleich ein Frauenzimmer darin hoch bringen sollte, vertilgen die Vorzüge, die ihrem Geschlechte eigentümlich sind.“ Überliefert ist auch Kants Reaktion auf Lessings Drama „Nathan der Weise“, das ihm nicht gut gefiel, weil er „keinen Helden aus diesem Volk“, nämlich dem jüdischen, „leiden“ könne.

Das sind keine neuen Funde. Manche dieser und weitere solcher Zitate finden sich bereits im „Kant-Lexikon“, einem Standardwerk aus dem Jahr 1930. Doch hat sich die Forschung zuletzt wieder ausführlicher mit Kants Beitrag zur „Rassentheorie“ befasst: „Kant – Ein Rassist?“ fragte eine sechsteilige Veranstaltungsreihe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Diese wurde in der Presse ausführlich und kontrovers weiterdiskutiert. Bei diesen Debatten setzt Geiers Essay an.

Den Diskurs herunterkühlen

„Man könnte verrückt werden“ – so beginnt der Essay, der weniger die Forschung vertiefen als den Diskurs herunterkühlen und sortieren will. Was an Ansichten und Forderungen im Raum stehe, gehe weit auseinander: „Denn es sind widersprüchliche Positionen, die eingenommen werden sollen, aber eine klare Entscheidung blockieren.“ Das überdehnte Passiv mag vom Stoßseufzer des Autors angesichts der Lage des Diskurses übriggeblieben sein.

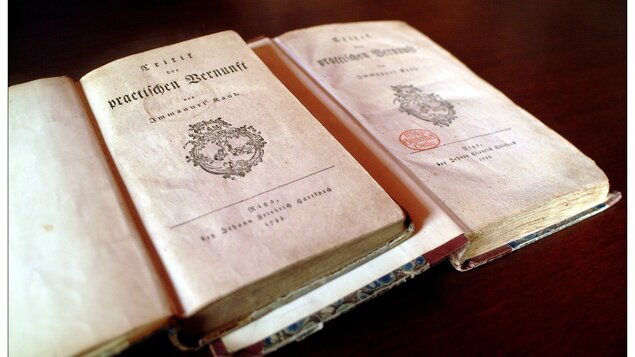

[Manfred Geier: Philosophie der Rassen. Der Fall Immanuel Kant. Matthes & Seitz, Berlin 2022. 117 Seiten, 12 €.]

Mit seinem Essay unternimmt Geier eine Sichtung und historische Einordnung der rassentheoretischen Thesen Kants: Er rekonstruiert, was Biologen und Zoologen des 18. Jahrhunderts zur „Rasse“ beizutragen hatten, auf welche Quellen sie sich stützen, welche Verfahren sie einsetzen. Er zeichnet nach, in welchen Texten Kant Stellung bezieht. Geier argumentiert weder verdruckst noch polemisch, sondern erfrischend nüchtern.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das zeigt sich umso deutlicher, legt man Peter Trawnys fast zeitgleich und ebenfalls bei Matthes & Seitz erschienene „Anmerkungen zum identitätspolitischen Diskurs“ dagegen. Mit Trawnys allzu flotten Bemerkungen, was es heißen könnte, Hitler zu denken, haben Geiers sorgfältige Rekonstruktionen wenig gemein. Bei Trawny verschwimmen die Begriffe, Geier sucht sie historisch zu schärfen.

Wichtig ist ihm, dass Kants „Vernunftphilosophie“ keine Rassen kannte. Dabei spielt er die heiklen Stellen nicht herab, wenn er betont, dass „Kant sich in den meisten seiner Schriften nicht rassistisch äußert“.

Und doch bleibt ein leises Fragezeichen, wenn Geier abschließend festhält, dass es sich bei den problematischen Beschreibungen nicht um „philosophische Wesensbestimmungen“, sondern um „zeitgenössische Erfahrungsurteile“ handele.

Warum ist Kant nicht abzuverlangen, gerade in den heiklen Fragen den Ansprüchen einer Philosophie zu genügen, die flachen Zeitgeist und bloße Meinungen so energisch loswerden will? Kind seiner Zeit gewesen zu sein: Das hätte Kant als trivial, jedenfalls nicht als Kompliment begriffen.