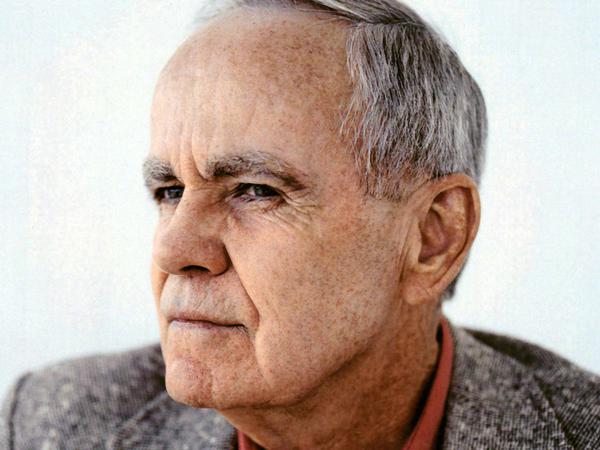

Die Wirklichkeit der Mathematik: Cormac McCarthys Romane „Der Passagier“ und „Stella Maris“

Überraschend war es, als vor ein paar Monaten vom Rowohlt Verlag nicht nur gleich zwei neue Romane von Cormac McCarthy angekündigt worden waren, lange sechzehn Jahre nach Erscheinen seines letzten Romans „Die Straße“, sondern deren Veröffentlichung in einem Abstand von vier Wochen erfolgen sollte. Tatsächlich gehören beide Romane thematisch zusammen, wie ein Diptychon, obwohl sie sich auch getrennt lesen lassen. Der fast 90-jährige Cormac McCarthy erzählt darin die verschlungen-unglückselige Geschichte eines Geschwisterpaars in den sechziger bis achtziger Jahren, die von Bobby und Alicia Western.

„Stella Maris“ ist ein reiner Dialogroman

„The Passagier“ ist der Roman des Bruders, „Stella Maris“ der der Schwester, letzterer ein reiner Dialogroman, der auf Gesprächen von Alicia 1972 mit einem Psychiater in der psychiatrischen Klinik Stella Maris basiert, gelegen in Black River Falls, Wisconsin. Nach seinem frühen Roman „Draußen im Dunkel“ von 1968 hat Cormac McCarthy somit in „Stella Maris“ erstmals wieder die Hauptrolle mit einer Frau besetzt.

Der andere, umfänglichere, stofflich und formal McCarthy-typischere und zuerst veröffentlichte Roman „Der Passagier“ enthält zudem – kursiv gesetzte – Zwischenspiele, in denen ein Zwerg und seine bunt gemischten Gefolgsleute bei Alicia zu Besuch sind. Sie gehören einer Anderswelt an, sind optische Halluzinationen der an Schizophrenie erkrankten Protagonistin, führen mit ihr mal muntere, mal weniger muntere Gespräche. Der Zwerg ist ein fester Bestandteil von Alicias Realität, und natürlich stellt sich für sie dann in „Stella Maris“ die Frage nach dieser Realität, nach ihrer ganz eigenen Wirklichkeit mit ihren Zwerg-Gesprächen – und was Wirklichkeit überhaupt bedeutet.

Bobby dagegen muss in „Der Passagier“ andere Rätsel lösen: Er lebt in New Orleans, ist von Beruf Tiefseetaucher und soll mit seiner Crew ein Flugzeugwrack bergen. Ihm fällt dabei auf, dass nicht nur der Flugschreiber verschwunden ist, sondern laut Passagierliste von den acht toten Passagieren einer fehlt. Bobby macht sich in den Tiefen der Inseln um New Orleans herum auf die Suche nach diesem Passagier, ohne Ergebnis – und auch ohne dass es im Fortgang des Romans eine Auflösung dieses Rätsels geben würde. Allerdings gerät er von nun an ins Visier der Behörden. Seine Wohnung wird durchsucht, Männer in Anzügen verfolgen ihn, er zieht in das Gästezimmer im ersten Stock einer seiner Stammkneipen.

Die von McCarthy heraufbeschworene Atmosphäre ist stimmig und großartig, das New Orleans, wo er selbst eine Zeit lang gelebt hat, mit seinen Straßen und Kneipen, den Personen, die diese bevölkern, ein lebendig-düsterer Ort. Weniger stimmig und großartig ist die Lebensgeschichte von Bobby Western: Er ist Sohn eines Physikers, der an der Atombombe mitgebaut hat, er wuchs mit Alicia nach dem frühen Tod der Eltern bei der Großmutter auf – und er ist bis zu ihrem Selbstmord in seine jüngere Schwester verliebt gewesen: Sie war die Liebe seines nun von Trauer beschwerten Lebens. Soweit einige Fakten.

Cormac McCarthy präsentiert sich in „Der Passagier“ (und passagenweise in dem „Stella Maris“-Dialog) als leidenschaftlicher Rauner und Graudunstbeschwörer, mit zuweilen kryptischen Sätzen, die an Thomas Pynchon und Don DeLillo erinnern. Er ergeht sich in vielen technischen Beschreibungen, hat mit einer stringenten Handlung wenig im Sinn und versucht entscheidende amerikanischen Themen des 20. Jahrhunderts zu verhandeln, vom Kennedy-Mord (doch nicht Lee Harvey Oswald?) bis zum Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki, dem ultimativen Sündenfall der USA.

Der letzte Heide auf Erden

Es gibt in „Der Passagier“ viele Kneipendialoge mit Figuren, die auf und wieder abtreten, Freunde von Bobby, auch eine trans Person ist dabei; zudem eine Rückblende, in eine Zeit, da Bobby Formel-2-Rennfahrer in Europa ist; die Geschwisterliebe schwirrt durch den Roman, ohne ausformuliert zu werden. Bobby kehrt der Welt zunehmend den Rücken, da der Staat ihm auf der Spur ist und seine Konten gesperrt und seinen Maserati Bora beschlagnahmt hat.

Immer wieder stehen hier Sätze von großer Schlagkraft, Merksätze, die oft aus dem Nichts kommen, gefolgt von Nebensächlichkeiten oder Essens- und Trinkfolgen. Dazu kommt das Faible McCarthys und seiner Figuren für die Mathematik. Das hat mit der Karriere des Vaters zu tun, doch auch Bobby hat der Physik studiert, und Alicia ist eine brillante Mathematikerin. McCarthy droppt Namen bekannter Wissenschaftler, von mathematischen Theorien und anderer komplexer Systeme: „Ja. Der Teilchen-Zoo. Eine Zeit lang hatten sie die Quantenfeldtheorie im Visier, aber sie hätten es besser wissen müssen. Die S-Matrix-Theorie war sehr ambitioniert. Eigenständig hat Chew sie genannt. Seine Version jedenfalls.“

Oder, aus „Stella Maris“: „Grothendieck. Er gilt allgemein als der bedeutendste Mathematiker des zwanzigsten Jahrhunderts. Wenn man außer Acht lässt, dass Hilbert und Poincaré und Cantor bis ins zwanzigste Jahrhundert gelebt haben. Und das sollte man, denn ihre wichtigsten Arbeiten stammen allesamt aus dem neunzehnten Jahrhundert. Und ich bin kein allzugroßer Fan von Neumann.“ Der Psychiater erwidert darauf hin: „Tut mir Leid, diese Namen kenne ich nicht.“

Als Leser fragt man sich, was das alles soll. Leider hat McCarthy die viele Zeit, die er am Santa Fe Institute in New Mexico verbringen soll (wo interdisziplinär an naturwissenschaftlichen Theorien geforscht wird), nicht zu einem schlüssigen Romanstoff durchgearbeitet.

Der Erkenntniswert der wissenschaftlichen Ausführungen in beiden Romanen bleibt gering. Aufschlussreich wird es in „Stella Maris“ vor allem, wenn der Psychiater Alicias Gedankenwelt erforscht. Sie erklärt ihm die Vergeblichkeit der Mathematik, deren Schönheit, vergleichbar nur mit der Musik, erläutert ihm ihr Verhältnis zur Wirklichkeit, zu Gott, zum Absoluten, zum Nichts, und das in aller intellektuellen Nüchternheit. Alicia ist das Gegenmodell zu ihrem Bruder (unklar, warum dieser in ihrem Roman hirntot ist, in seinem aber viele Jahre später um sie trauert), der nie viele Worte macht. Am Ende ist Bobby, „der letzte Heide auf Erden, der auf seiner Pritsche in einer unbekannten Sprache leise sang.“

Obwohl es einige Brüche und Leerstellen gibt, unaufgelöste Rätsel, Fragen, die nur Cormac McCarthy sich stellt, und obwohl auch die Zwergen-Interludes in „Der Passagier“ mitunter sinn- und zweckfrei wirken und nie auf eine Metaebene gelangen: Man liest beide Romane gebannt zu Ende, fasziniert von McCarthys schlackenloser Sprache, seiner Fähigkeit zu grandiosen Naturbeschreibungen, seinem anscheinend festen Glauben, dem Universum und den Geschicken des Einzelnen darin schreibend auf den Grund kommen zu können.

Zur Startseite