Die Blumen von Henri Fantin-Latour

Es ist ein schöner Satz, den der Journalist und Buchautor Philippe Lançon einmal in einem Interview über Proust und dessen „Recherche“ gesagt hat: „Proust ist wie ein altes Haus für mich, ein Familienhaus. Jeden Raum, jedes Ding darin kenne ich, ich betrete dieses Haus und fühle mich wohl darin.“

Was er nicht gesagt hat, vielleicht, weil er das wirklich nicht so empfindet, vielleicht, weil er täglich das Proust-Haus betritt: Die Dinge darin mögen so schön bekannt sein, mögen zum Wohlfühlen einladen – trotzdem wollen sie ein jedes Mal aufs Neue sehr genau betrachtet werden.

Die Erinnerung an sie wird vager mit der Zeit des Aushäusigseins, mit der Zeit, in der man auf anderen literarischen Reisen ist. Sie verblasst. Kurzum: Man vergisst einfach sehr viel, trotz doppelter, dreifacher „Recherche“-Lektüre. Was einem natürlich nicht nur bei Marcel Proust so geht, sondern nach vielen Lektüren.

Dieses Vergessen ist oft ein Ärgernis. Man will schließlich nicht nur die Bücher bewahren, nicht nur die Erinnerung an die Lektüren (wo, wann, unter welchen Umständen, oft von nicht geringer Bedeutung), sondern natürlich deren Inhalt: die großen Szenen, die ästhetischen Feinheiten, die literarische Schönheit.

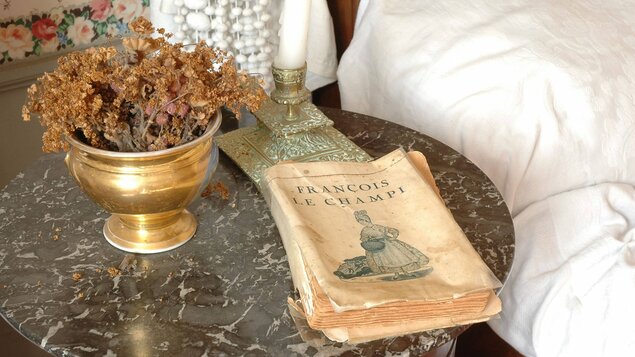

Ein Leuchtturm ist das Zimmer von Tante Léonie

Dass zum Beispiel im ersten Band der „Recherche“ nach der Swann-Erzählung noch ein kleiner Abschnitt über Namen und Ortsnamen kommt, die gesamte Liebesgeschichte des Erzählers zu Gilberte erzählt wird, auf vergleichsweise kurzen Raum, dazu eine wunderbare Passage über den Bois de Bologne – obwohl doch schon zwei-, dreimal gelesen, wirkte es vor kurzem fast wie eine Erstlektüre, bei allem Wissen um die ja nicht ohne Grund sich an die Swann-Odette-Geschichte anschließenden Szenen mit Gilberte.

So sind es Band für Band gewissermaßen Leuchttürme, die herausragen. Wie zum Beispiel das Zimmer von Tante Léonie in „Combray“. Wie natürlich die Madeleine-Szene, die so früh kommt, jedes Mal eine Überraschung! Wie das Hotel in Balbec mit seinem Restaurant. Wie die roten Schuhe der Herzogin am Ende des „Guermantes“-Bandes.

Charlus im Bordell

Wie der Tod der Großmutter zuvor, der Besuch der Ärzte, Professor E., der sich mehr um sein Outfit für den Abend kümmert als um seine Patientin. Wie die Blumengemälde des Malers Henri Fantin-Latour (Warum eigentlich? Wegen Madame de Villeparisis, die auch malt? Oder weil man den Namen gegoogelt und sich die Bilder von Fantin-Latour im Netz angeschaut hat?).

Wie – im Grunde unvergesslich nach der ersten Lektüre vor dreißig Jahren – die Begegnung von Charlus und Jupien zu Beginn des vierten Bandes, „Sodom und Gomorrha“. Wie eine Venedig-Szene, als der Erzähler früher abreisen will und deshalb Seelenqualen egen seiner Mutter erleidet. Wie, auch diese Szene unauslöschbar, am Schluss das Bordell, Charlus und wie er vom Erzähler in einem Nebenraum beobachtet wird.

Wie…, ach, doch, ja: Spontan fällt bei dieser willkürlichen Erinnerungsarbeit viel ab. Und trotzdem: Es führt kein Weg daran vorbei, das Proust-Haus in kurzen Abständen zu betreten. Hohe Frequenzen erhöhen den Wohlfühlfaktor.