Der Junge aus dem „Lebensborn“-Heim

„Und was bekam des Soldaten Weib aus Oslo über dem Sund?“ fragt Bertolt Brechts und Hanns Eislers „Lied vom Weib des Nazisoldaten“. Von Prag über Paris bis Stalingrad vollzieht es die Stationen der NS-Eroberungsstrategie ab 1938 nach. Aus Oslo stamme das „Kräglein aus Pelz“: „Hoffentlich gefällt’s, das Kräglein aus Pelz.“

Auch die auffallend große junge Frau, die im Dezember 1942 in Hohenems in Vorarlberg hochschwanger aus dem Zug steigt, trägt einen solchen Pelzkragen, einen zu jener Zeit ausgesprochen beliebten Silberfuchs. Die Krankenschwester mit dem deutschen Männernamen Gerd hatte sich in Kirkenes an der Grenze zu Russland mit einem dort stationierten Österreicher eingelassen.

Sie nennt ihn Heinz nach dem SS-Reichsführer Heinrich Himmler

Bis Oslo soll er sie begleitet haben. Anschließend reist sie zur Familie des angeblich Heiratswilligen weiter, um dort auf ihn zu warten – über Kopenhagen, Berlin und München bis zum Bodensee. Organisiert hat diese beschwerliche Fahrt die SS-Vereinigung „Lebensborn“. Sie unterstützte unter anderem „arische“ ledige Mütter in den besetzten Gebieten, um „erbgesunden“ Nachwuchs zu fördern. Offenbar aus Dankbarkeit wird Gerd Hörvold ihren Sohn, den sie wenige Tage nach der Ankunft zur Welt bringt, Heinz nennen, nach dem SS-Reichsführer Heinrich Himmler.

Das liest sich wie das Drehbuch eines NS-Propagandafilms mit der als „Reichswasserleiche“ karikierten Schwedin Kristina Söderbaum oder ihrer Landsmännin Zarah Leander, die 1938 in der Komödie „Der Blaufuchs“ nicht nur Willy Birgel mit laszivem Blick den Kopf verdrehte. Doch es handelt sich hier um den Kern einer realen Mutter-Sohn-Tragödie, beginnend mit dem „Lebensborn-Fahrplan, den ihr die SS für die Reise in die Hohenemser Hölle ausgestellt hatte“.

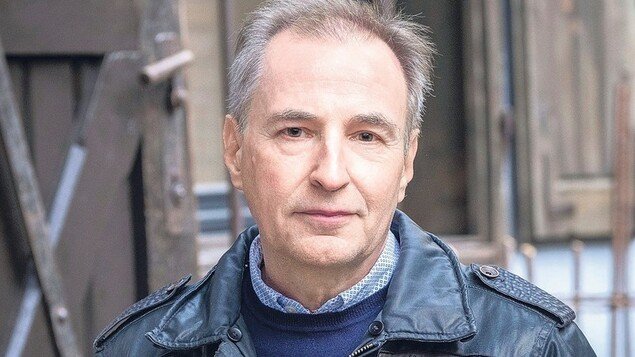

Alois Hotschnig zeichnet diese Tragödie in seinem Roman „Der Silberfuchs meiner Mutter“ berührend-unkonventionell nach. Er zeichnet sie an der Lebensgeschichte des Schauspielers Heinz Fitz entlang, über den Hotschnig eine Fernsehdokumentation sah. Anschließend traten beide in einen ausgedehnten Briefwechsel.

Heinz Fitz wurde 1942 als Sohn einer Norwegerin und eines Österreichers geboren und wuchs in einem „Lebensborn“-Heim auf. Er war Ensemblemitglied des Landestheaters Innsbruck, wo der 1959 in Kärnten geborene Hotschnig seit dem Studium der Medizin, Germanistik und Anglistik lebt. Fitz wurde durch Filme wie „Tauerngold“ und „Otto Neururer – Hoffnungsvolle Finsternis“ bekannt. Der Tiroler Priester Otto Neururer wurde 1940 in Buchenwald ermordet und später seliggesprochen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Aus Heinz Fitz wird im Roman Heinz Fritz. Mit dem zusätzlichen R erschafft sich der Ich-Erzähler einen narrativen Raum zur Erkundung einer abgründigen Mutter-Sohn-Beziehung. Denn die Erwartungen der Gerd Hörvold, Tochter des kommunistischen Bürgermeisters von Kirkenes, werden bitter enttäuscht. In ihrer Heimat ist sie die „Nazi-Hure“, weil sie sich mit einem Soldaten der Besatzer eingelassen hat.

In Hohenems beschimpft man sie im Gegenzug als „Norweger-Hure“. Allen brieflichen Beteuerungen zum Trotz denkt die erzkatholische Vorarlberger Familie des Kindsvaters nicht daran, eine protestantische Schwiegertochter bei sich aufzunehmen. Also gibt Gerd ihren Heinz nach der Geburt in ein Heim, später in eine Pflegefamilie.

Der Text stellt einen einzigen Redestrom ohne Kapitel dar

Mutter und Sohn sehen sich erst nach Kriegsende wieder, wo sie von einer provisorischen Unterkunft zur nächsten zieht. Dann heiratet sie den Metzger Fritz, dem Heinz beim Schlachten helfen muss, was ihn schwer traumatisiert: „Mit dem Silberfuchs habe ich sie nie mehr gesehen. Sie hatte ihn wohl immer versteckt, vor dem Fritz, vor dem Stiefvater, und vor uns allen, immerhin war er ein Geschenk von meinem Vater, ein Geschenk aus der norwegischen Zeit, der einzige Gegenstand, der sie beide und damit uns drei noch jetzt miteinander verband. Ich berührte sie beide gleichzeitig, indem ich dem toten Tier durch die räudig gewordenen Haare strich.“

Hotschnigs semidokumentarischer und doch künstlerisch eigenständiger Roman erfordert beim Lesen etwas Eingewöhnungszeit. Der Text stellt einen einzigen Redestrom ohne Kapitel dar. Dafür setzt der Autor in beinahe jedem Satz einige Worte kursiv, was beim Lesen irritiert. Aber dann wird klar, dass sich in dieser Kursivsetzung eine Mischung aus Unverständnis und flehentlicher Sehnsucht verbirgt: Heinz Fritz sucht sprechend und schreibend einen Zugang zu seiner geheimnisvollen Mutter. Wirklich zueinander finden sie nur, wenn sie ihm aus ihrer norwegischen „Peer Gynt“-Ausgabe vorliest: eine gemeinsame Flucht in die Phantasie, ebenso wie die Kinobesuche.

[Alois Hotschnig: Der Silberfuchs meiner Mutter. Roman. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021. 224 Seiten, 20 €.]

„Auslandsgespräche“ nennen es Heinz und seine Halbgeschwister, wenn Gerd in ihrer Muttersprache Selbstgespräche führt. Am fremdesten ist sie ihnen jedoch, wenn sie eine Treppe hinab „fliegt“ oder zuckend auf dem Boden „randaliert“. Denn seit einem ominösen Unfall auf ihrer Reise ist sie Epileptikerin: „Seit damals kann ich fliegen, und seit ich fliegen kann, bekomme ich die Füße nicht mehr auf den Boden.“ Die Anfälle führen dazu, dass Gerd mit Elektroschocks behandelt wird, vergeblich.

Während der NS-Zeit war sie von der Euthanasie bedroht, für die ein herumreisender SS-Arzt nach Kranken Ausschau hielt. All diese bedrückenden historischen Aspekte amalgamiert Hotschnig in seinem Roman, dessen monologische Erzählstruktur an die österreichische Antiheimatliteratur erinnert und thematisch an Melitta Brezniks Roman „Das Umstellformat“. Darin ergründet die Ich-Erzählerin das Schicksal ihrer in einer psychiatrischen Anstalt ermordeten Großmutter, deren Wahnvorstellungen sie im Dritten Reich zum Euthanasie-Opfer stempelten.

Stotternd und abschweifend trägt der Erzähler die Geschichte zusammen

Seit seinem Debüt „Aus“ von 1989 verleiht Alois Hotschnig Figuren eine Stimme, die von familiären oder dörflichen Strukturen „zugerichtet“ und zum Schweigen verdammt werden. Der von seinem leiblichen Vater verleugnete Heinz Fritz trägt schwer an seiner Erinnerungsarbeit. Und dann wird alles auf einmal wieder leicht und spielerisch: Das Grand Mal seiner Mutter beeindruckt ihn so sehr, dass er ihre epileptischen Anfälle nachahmt – zunächst, indem er sich die Treppe hinunterstürzt, später zum Gaudium des Publikums auf einer Laienspielbühne: Es ist der Grundstein zu einer Schauspielkarriere. Mit Anfang zwanzig bewirbt sich Heinz an einer Schauspielschule in Wiesbaden: Ein freies, selbstbestimmtes Leben erscheint am Horizont. Auch für Gerd Hörvold ergibt sich ein spätes Glück – als Pflegemutter dreier türkischer Jungen.

Alois Hotschnig lässt sich zwischen seinen aufsehenerregenden Büchern immer viel Zeit – zwölf Jahre sind seit dem Erscheinen des Erzählungsbands „Im Sitzen läuft es sich besser davon“ vergangen. Als er 2008 den Erich-Fried-Preis erhielt, befand die Laudatorin Katja Lange-Müller: „Jede seiner Zeilen, jedes Wort und jedes Satzzeichen beweisen mir, dass sich seine Schreibenergie aus dem Bedürfnis speist, unser so bewegtes, mitunter auch bewegendes Sein ergründen zu wollen.“

Immer wieder muss der Erzähler in „Der Silberfuchs meiner Mutter“ Anlauf nehmen, muss stottern und abschweifen, um die Bruchstücke einer Liebe zusammenzutragen. Alois Hotschnig holt damit reale Versehrungen unmittelbar in die Sprache seiner Figuren hinein und birgt diese höchst eindrucksvoll durch Phantasie.