Über allem steht die Kunst

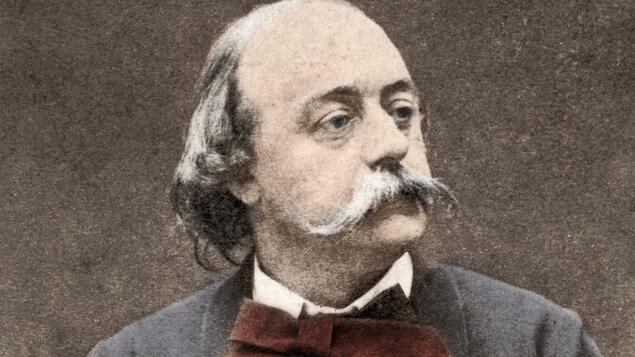

Vertraut man Émile Zola, dann ist dieser 11. Mai 1880 ein ungemein trister Tag, trotz eines „unermesslichen blauen Himmels“ am frühen Morgen. Nicht nur, dass Gustave Flaubert ein paar Tage zuvor gestorben ist, „der Freund und Meister“, den er doch gerade noch „in bester Gesundheit“ getroffen hatte und voller Freude über die Aussicht, bald wieder ein Buch fertig geschrieben zu haben.

Und nicht nur, dass Zola an diesem Tag der Beerdigung Flauberts in Rouen beiwohnt, abermals Anlass, depressive Anwehungen zu bekommen – nein, er zeigt sich entsetzt darüber, wie wenig Menschen dem Schriftsteller das letzte Geleit geben, „wir waren alles in allem nur dreihundert Personen.“

Was wirklich wenig erscheint, bedenkt man, dass knapp ein Jahr später zehntausende Menschen in St. Petersburg an Fjodor Michailowitsch Dostojewskis Begräbnis teilnehmen werden. So beschließt Zola seine Erinnerung mit einer Klage: „Oh wie traurig ist doch das Begräbnis eines großen Mannes“.

Doch wusste Émile Zola natürlich, dass Gustave Flaubert und Rouen, die Stadt, in der Flaubert 1821 geboren wurde, sich alles andere als innig geliebt hatten.

Ein Leben, in dem die Sätze Abenteuer sind

Obwohl Flaubert schon zu Lebzeiten zu den wichtigsten Schriftstellern seiner Zeit gehörte, hatte die Stadt es ihm nach dem Erscheinen von „Madame Bovary“ immer übel genommen, dass er mit diesem Roman ihrer Ton angebenden Klasse, der Provinzbourgeoisie, die Maske der gesittet-gläubigen Wohlanständigkeit entrissen und sie in ihrer ganzen Dummheit porträtiert hatte: von Charles Bovary über den Dorfpfarrer des fiktiven Örtchens Yonville-l’Abbaye bis zum Apotheker Homais.

Die Genugtuung in Rouen war demnach groß, als Flaubert nach dem ersten Erscheinen von „Madame Bovary“ zuerst in der „Revue de Paris“ Ende 1856 angeklagt wurde. Man legte ihm zur Last, gegen „Sittlichkeit und Religion“ verstoßen zu haben. Mit ihm zusammen mussten sich auch die Herausgeber und Drucker der Zeitschrift verantworten, wurden aber freigesprochen.

Flaubert erhielt eine Verwarnung, beklagte sich darüber, ein „suspekter Autor“ geworden zu sein, entwickelte sich nach der Veröffentlichung des Romans 1857 als Buch zu einem Bestsellerautor mit 30 000 verkauften Exemplaren und schrieb seiner Freundin Madame Schlésinger: „Ich werde also mein armseliges, so plattes und ruhiges Leben wieder aufnehmen, in dem die Sätze Abenteuer sind und in dem ich keine anderen Blüten pflücke als Metaphern. Ich werde wie in der Vergangenheit schreiben, einzig um des Vergnügen willen schreiben, für mich allein, ohne einen Hintergedanken an Geld oder Aufsehen.“

Und in einem Brief an Maurice Schlésinger, machte er noch einmal seinen Ärger Luft darüber, aus was für Gründen sein Roman so unvorhergesehene Aufmerksamkeit bekam: „Das verfälscht den Erfolg, und ich habe nicht gern fremde Dinge um die Kunst.“

Kunst als Schutzschild gegen die Wirklichkeit

Die beiden Briefauszüge dokumentieren, wie viele andere ihrer Art, dass die Kunst das Nonplusultra von Flaubert gewesen ist. Er braucht manchmal mehrere Nächte für einen Satz oder die Änderung von ein paar Wörtern, um am Ende wieder alles zu verwerfen; er wandert ständig durch sein großes Arbeitszimmer mit den fünf Fenstern und Blick auf die Seine, probiert seine Sätze laut vor sich hinsprechend, lauscht dem Rhythmus seiner Prosa: „Ein Satz ist lebensfähig, wenn er sich allen Forderungen der Atmung anpasst. Ich weiß, dass er gut ist, wenn ich ihn laut lesen kann.“

Die Kunst dient ihm als Schutzschild gegen die Zumutungen der Wirklichkeit: seiner privaten, der gesellschaftlichen, der politischen. Gleichwohl bildet er diese Wirklichkeit präzise ab, nüchtern, so unpersönlich es geht – und macht sie mit seiner Prosa schöner, als sie ist, ohne ihr ihren wahren, mitunter deprimierenden Gehalt zu nehmen. Das ist der ewige Glamour des Realismus, als dessen Großmeister Flaubert gilt; die Geburt der literarischen Moderne.

In dem Brief an Madame Schlésinger scheint zudem durch, dass Flaubert sich in seinen jungen und mittleren Jahren wenig Gedanken um Geld machen musste. Er konnte es sich leisten, ein ruhiges, dem Schreiben und der Kunst gewidmetes Leben zu führen – auch wenn sich bei dem regelmäßigen Pendeln zwischen seinem Landhaus in Croisset nahe Rouen und Paris das Leben so ruhig auch nicht gestaltet: In Paris unterhält er einen eigenen, gern besuchten Salon, hier ist er viel unterwegs, auf Abendgesellschaften, in Clubs, bei literarischen Essen.

Geboren 1821 als Sohn des Chirurgie-Professors Achille-Cléophas Flaubert, bekommt er nach dessen frühen Tod 1846 ein stattliches Erbe und lebt mit einem gutem Auskommen. Sein Vermögen wird erst von der Mutter, dann von dem Mann seiner Nichte verwaltet, Ernest Commanville – bis dieser mit seinem Sägewerk bankrott geht, mit Geldern aus dem Erbe Flauberts.

Es rächt sich nun ab seinem fünfzigsten Lebensjahr, auch wenn es für ihn trotz zunehmender Geldsorgen glimpflich ausgeht, dass er sich nach seinem Erfolg mit „Madame Bovary“ nie darum bemüht hat, dem Publikum zu gefallen. Flaubert folgte nur seinen artistischen Prämissen, ging seinen Interessen nach.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das führte zu unterschiedlichsten Büchern: Um „Salammbö“ macht man heute noch gern einen Bogen, um „Die Versuchung des Heiligen Antonius“ ebenfalls. Bei der Lektüre von „Bouvard und Pécuchet“ schwankt man immer: Ist das nun genial? Oder nicht doch eine öde, blutleere Versuchsanordnung?

Über diesen Romanen thront neben „Madame Bovary“, wenn nicht gar drüber, die „Éducation sentimentale“, Flauberts moralische Geschichte über die Männer seiner Generation; sein epochal-kunstvoller Groß- und Desillusionierungsroman mit den vielen beeindruckenden szenischen Tableaus und nicht zuletzt der autobiografischen Grundierung.

Der Roman beginnt auf dem Seine-Dampfer mit Frédéric Moreau und Madame Arnoux. Der junge Frédéric bekommt ihren langen Schal mit den violetten Streifen gerade noch zu fassen, bevor dieser ins Wasser fällt. Die Szene ähnelt dem Vorfall, der sich in Flauberts realen Leben an einem Strand der Normandie zuträgt.

Hier entdeckt der 15-jährige Gustav, es ist das Jahr 1836, einen roten Bademantel mit schwarzen Streifen, den die Flut wegzuschwemmen droht. Der Bademantel gehört eben jener Madame Schlésinger, Élisa. Flaubert verliebt sich sofort in die verheiratete, elf Jahre ältere Frau.

Sie ist „die einzige Liebe“ seines Lebens, wird er später sagen. In den „Mémoires d´un fou“, seinem frühen, gerade von Elisabeth Edl wieder neu übersetzten Jugendwerk hat er diese Liebe auf den ersten Blick als „mystische Empfindung“ beschrieben. Frédérics Liebe zu Madame Arnoux wiederum ist dessen einzige, wahre, lebenslange, trotz einiger Liebschaften.

Flaubert war vor allem ein postalisch Liebender

Auch Flaubert unterhält, bei aller Einsiedelei in Croisset, vielfältigste Beziehungen zu Frauen, die intensivsten zu Louise Colet und Juliet Herbert, einer Haushälterin seiner von ihm angebeteten Nichte Caroline. Die Liebe zu Herbert gilt manchen Flaubert-Exegeten als die womöglich größte nach der zu Élisa Schlesinger, über sie ist allerdings nur wenig bekannt.

All diese Beziehungen ordnet Flaubert jedoch seiner Kunst unter, sublimiert sie in zahllosen Briefen. Einer seiner Biografen, der französische Politikwissenschaftler Michel Winock, dessen monumental-detailliertes, 2013 veröffentlichtes Buch über Flaubert in diesem Sommer auf Deutsch erschienen ist, spricht von „postalischer Liebe“, davon, dass „man auf die Idee kommen könnte, Briefe genügten ihm.“

Die Briefe sind der Ausgleich zu der Distanz Flauberts, zu der Formstrenge seiner Literatur. Hier tobte Flaubert sich aus, die Briefe sind spontan, drastisch, unmittelbar. Über dreitausend sind erhalten, in Frankreich gibt es sie bändeweise in Schubern, verstreuter, ausgewählter auf Deutsch.

Bei aller alltäglichen, eher: allnächtlichen Lockerheit finden sich darin jedoch auch Flauberts Vorstellungen von Literatur, seine Poetologie. So wie beispielsweise die oft zitierte Sentenz in einem Brief an Louise Colet 1852: „Was mit schön vorkommt, was ich machen möchte, das ist ein Buch über nichts, das an nichts Äußerem hängt, das sich durch die innere Kraft seines Stils von selbst hält (…), ein Buch, das fast kein Thema hätte, oder in dem das Thema beinahe unsichtbar wäre, wenn das möglich wäre.“

Ironie dürfte nie over sein

Daran hat er sich zum Glück nur unzureichend, nie in letzter Konsequenz gehalten. Am nächsten ist er dem am Ende seines Lebens, mit „Bouvard und Pécuchet“. Das Buch schließt einen Lebenskreis, zurück zu seiner Bourgeoisie-Verachtung, dem Bourgeois in ihm selbst („Manchmal ärgert mich der Bourgeois sehr, der in meiner Haut steckt“, schrieb er an George Sand), weg von den dummen Romanfiguren, hin zur Dummheit an sich. „Ein Bau von Wissen, der aufgeführt war, um die menschliche Ohnmacht zu erweisen“, nannte Guy de Maupassant dieses Vorhaben.

Bouvard und Pécuchet sind die beiden Enzyklopädisten, denen all ihr Wissen nichts einbringt. Außer der Einsicht, dass dieses Wissen immer unzureichend bleiben wird, sie eigentlich gar nichts wissen. Dieses Halb-, Nicht- und Unsinnswissen führt dann in einer Art Parallelaktion zu genau den Floskeln, die Flaubert in seinem seit 1850 geführten „Wörterbuch der Allgemeinplätze“ gesammelt hat, zu hochtrabenden Ideen, spießbürgerlichen Lebensweisheiten, leeren Redensarten.

Auch das Wörterbuch brachte Flaubert nicht zu Ende, ein diesem Vorhaben geradezu immanentes Scheitern: Die Dummheit ist universell. Sie beschränkt sich nicht auf die Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts, sie kennt keine Zeit. Gut möglich, dass zu Flauberts Beerdigung auch heutzutage nicht mehr als dreihundert Menschen kommen würden.

Neuerscheinungen zum 200. Geburtstag von Flaubert

Gustav Flaubert: Memoiren eines Irren. Hrsg. und übersetzt von Elisabeth Edl. Hanser, München 2021. 240 S. 28€

Michael Wincock: Flaubert. Aus dem Französischen von Horst Brühmann, Petra Wilm. Hanser, 656 S., 36 €.

Gustave Flaubert: Ich schreibe gern eine Albernheit. Ausgewählte Briefe. 1832-80. Aus dem Franz. von Cornelia Hasting; Dörlemann, Zürich 2021. 320 S., 27 €.