Salman Rushdies Buch „Knife“: Ein Sieg der Worte über fünfzehn Messerstiche

Als vor genau einem Jahr Salman Rushdies jüngster Roman „Victory City“ erschien, musste man bei der Lektüre unweigerlich an das wenige Monate zuvor erst verübte Attentat auf den britischen Schriftsteller in Chautauqua, New York denken.

Der Roman hatte etwas von einer geradezu unheimlichen Prophezeiung: Seiner Heldin Pampa Kampana werden die Augen mit einer glühenden Eisenstange ausgestochen. Sie überlebt und findet Trost darin, ihre Gedanken zu Papier zu bringen.

„Pampa Kampana spürte, wie sie durchs Schreiben ihre Selbstsicherheit zurückgewann“, heißt es an einer Stelle. Und der letzte Satz des Romans lautet: „Worte sind die einzigen Sieger.“

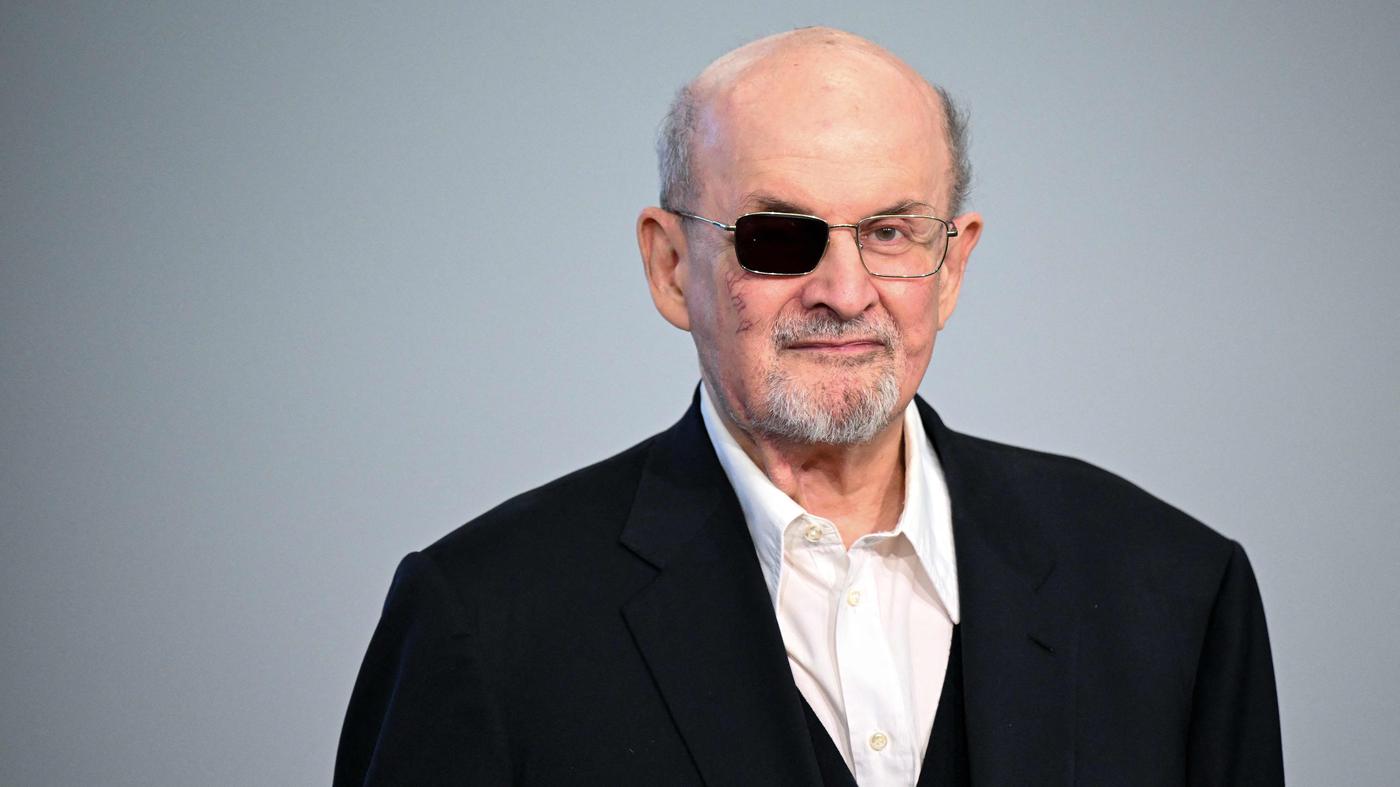

All das gilt auch für Salman Rushdie. Er verlor bei dem Attentat sein rechtes Auge und kam nach fünfzehn Messerstichen nur knapp mit dem Leben davon. „Knife“ heißt nun sein Buch darüber, ein Buch, das er schreiben musste, um wieder an andere Romanvorhaben denken zu können.

Vor allem aber ging es ihm beim Schreiben darum, sein Leben zurückzubekommen, das er vor dem 12. August 2022 führte, dem Tag des Attentats.

Schon früh kommt er in „Knife“ auf andere Vorahnungen in seinem Werk zurück, obwohl er von solchen prophetischen Gaben ausdrücklich nichts hält und diese eigentlich nicht für sich in Anspruch nehmen mag.

Aber sein 2005 veröffentlichter Roman „Shalimar der Narr“ habe nun mal auf einem Bild beruht, das er nicht aus dem Kopf bekam: ein auf dem Boden liegender Toter, über den sich sein Mörder mit einem blutenden Messer beugt.

Und dann auch noch der erste Satz aus seinem Roman „Die Satanischen Versen“: „,Um wiedergeboren zu werden‘, sang Gibril Farishta, während er vom Himmel stürzte, ,musst du zuerst sterben.´“

In die Vergangenheit zurückgestoßen

Das Attentat habe ihn in seine Vergangenheit zurückgestoßen, so Rushdie, in eine „wiederkehrende Vergangenheit, die mich in der Zeit zurückversetzen wollte“ – auch wenn er gleich zu Beginn behauptet, keinen Zusammenhang zwischen „Die satanischen Verse“ und dem Mordanschlag in Chautauqua zu erkennen.

Darum sei es dem zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alten Attentäter Hadi Matar, den er in seinem Buch nur A. nennt (für eben „Attentäter“ oder auch: „Arschloch“), nicht gegangen. Matar hatte kaum eine Zeile darin gelesen.

Nur weiß Rushdie natürlich genau, dass wegen der gegen ihn 1989 verhängten Fatwa durch den Ayatollah Khomeini dieser Zusammenhang schnell hergestellt ist. Dass „Die Satanischen Verse“ einmal mehr nicht einfach nur einer seiner inzwischen 22 Romane ist, überdies nicht nur einer seiner besten, gleich nach „Mitternachtskinder“ oder „Victory City“, sondern das Skandalbuch, das nun wieder „zurück ins Narrativ des Skandals gezerrt wurde“.

Das ist für Rushdie ein weiterer ärgerlicher Aspekt des alptraumhaften Geschehens in Chautauqua, dem er nun in „The Knife“ entgegenhält: „Was mich betrifft, so habe ich allerdings nicht vor, erneut in diesem Narrativ zu leben.“

Fünfzehn Messerstiche

Also erzählt der 1947 in Bombay geborene Schriftsteller chronologisch, wie es ihm seit dem 12. August 2022 ergangen ist. Er beginnt mit dem Tag zuvor, was ihn nach Chautauqua führte, und der Tat an sich: Wie der Tod auf ihn zukommt, der Attentäter auf ihn einsticht, fünfzehnmal in die verschiedensten Körperregionen, und was ihm in den ersten Minuten danach vermeintlich durch den Kopf gegangen ist.

Ein Arzt wird später zu ihm sagen, sein größtes Glück sei gewesen, dass der Mann keine Ahnung davon hatte, wie man einen Menschen mit dem Messer umbringt.

Rushdie hat außer auf dem Rücken überall Stichwunden: im Gesicht, am Hals, im Nacken, am Oberkörper, in den Beinen. Seine Leber ist verwundet, sein Dünndarm, das gesamte Nervengeflecht des linken Arms, das rechte Auge hängt heraus, der Nervus Opticus ist komplett durchtrennt: „Das Messer hieb auf mich ein, als besäße es ein Eigenleben.“

18 Tage liegt Rushdie auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Erie, im Anschluss daran wird er in eine Reha-Klinik nach Manhattan gebracht, und nach mehr als sechs Wochen in zwei Krankenhäusern findet er wegen des enervierenden öffentlichen Interesses geheimen Unterschlupf in einem leerstehenden Loft von Freunden, um sich hier weiter pflegen zu lassen und zu genesen.

Wundersame Genesung

Eine erstaunlich schnelle Genesung, von außen betrachtet. Doch stellt sich das für das Opfer natürlich anders dar, mitsamt dem veränderten Körper- und Zeitempfinden. Rushdie berichtet sehr genau von den vielen Behandlungen, von seinen Erfahrungen in den Krankenhäusern.

Wie seine Familie ihn umsorgt, seine beiden Söhne, seine Schwester, viele Freunde, insbesondere aber seine Frau, die Dichterin, Romanautorin und Fotografin Rachel Eliza Griffiths. Sie lernte er 2017 kennen, und auf einer Party verliebten sie sich, wie er durchaus ausführlich erzählt.

Das Wichtigste ist, dass Kunst jegliche Orthodoxie herausfordert.

Salman Rushdie in „Knife“

„Knife“ ist ein sehr privates Buch, trotz Rushdies Aversion gegen das zur Schau gestellte Private in den sozialen Medien, ein „wertloser Wert“. Hie und da wirkt das Buch wie eine nachgetragene Danksagung an die Familie. Oder auch, bei aller Wertschätzung für die kranken oder toten Kollegen, die er erwähnt, wie ein kleiner Canetti-artiger Triumph, überlebt zu haben.

Treffen mit dem krebskranken Paul Auster

Es gibt eine rührende Passage über das Sterben von Martin Amis, viel Mitgefühl für den tetraplegischen Hanif Kureishi, und auch Paul Auster trifft er, um sich mit ihm über dessen Lungenkrebsbehandlung zu unterhalten.

Doch macht das nur einen Teil dieses Buches aus. In dem anderen beweist Salman Rushdie von Beginn an, was für ein großartiger Schriftsteller er ist, wie sehr er in und mit der Literatur lebt: „Das Wichtigste ist, dass Kunst jegliche Orthodoxie herausfordert“. Kunst sei kein Luxus, schreibt Rushdie: „Sie ist die Essenz unserer Menschlichkeit“.

Attacken auf Mahfouz und Beckett

Rushdie kommt immer wieder auf Shakespeare zurück, auf Voltaire und andere Dichter der Aufklärung, auf E.E. Cummings, Philip Roth („Der Kampf ist nicht vorbei, hält er ihm entgegen“) oder Kenneth Grahames Kinderbuchklassiker „Der Wind in den Weiden“.

Das titelgebende Messer wiederum ist das wichtigste Motiv, das dieses Buch durchzieht, bis zu den Messerattacken auf zum einen den ägyptischen Literaturnobelpreisträger Nagib Mahfouz 1994 in Kairo, eine politisch motivierte Tat, zum anderen auf Samuel Beckett, den 1938 in Paris ein Zuhälter umbringen wollte.

Beckett traf seinen gescheiterten Mörder im Gerichtssaal. Auch Rushdie glaubt, das tun zu können, wenn es denn sein muss. Doch es ist ihm kein Bedürfnis, wie sich zunehmend herausstellt, A. wird ihm immer egaler, sein „Samuel-Beckett-Moment“ ist ihm nicht länger wichtig.

In „Knife“ imaginiert er sich ein Treffen mit A. im Gefängnis, und die vier „Sitzungen“ mit diesem über dessen Motive, über Gott, den falschen Glauben, religiösen Irrsinn und Fanatismus sind einer der Höhepunkte dieses Buches.

Danach äußert der einigermaßen genesene Schriftsteller noch einmal seine Ansichten zur Religion an sich, zu den Religionen und deren Abwegen, auch dass diese ihn künstlerisch tief durchdrungen haben. Trotzdem konstatiert Rushdie, kein gläubiger Mensch zu sein: „Meine Gottlosigkeit bleibt intakt.“

Der Rushdie der Meinungsfreiheit

Am Ende macht sich Rushdie noch einmal Gedanken über sich als private und als öffentliche Person, als „Salman“ und als „Rushdie“, als der Schriftsteller, der nicht einfach nur Privatmann und Schriftsteller ist, sondern eine Symbolfigur im Kampf für die Kunst- und die Meinungsfreiheit, zu der er als Autor der „Satanischen Verse“ und Feind der islamischen Fundamentalisten wurde.

„Falls das Schicksal mich in eine Art tugendsame, freiheitsliebende Barbiepuppe verwandelt hat, in einen Rushdie der Meinungsfreiheit, dann will ich dieses Schicksal annehmen.“

Mit „Knife“ scheint es ihm gelungen zu sein, einen Abschluss zu finden. Rushdie hat mit dem Schreiben dieses Buches seine Freiheit ein weiteres Mal wiedergewonnen. Aus der Vergangenheitsform, in den ihn die Messerattacke gestürzt hat, ist wieder eine Zukunft geworden. Der Worte, die immer gewinnen, geht dieser bewundernswerte Schriftsteller nie verlustig.