Pessimist und Menschenfreund

Seine erste Kinoerfahrung machte Michael Haneke kurz nach dem Krieg, in Begleitung seiner Großmutter. Die Erinnerung ist inzwischen verblasst; was der österreichische Regisseur aber bis heute nicht vergessen hat, ist der für einen Sechsjährigen kaum greifbare Schrecken, den Laurence Oliviers düstere „Hamlet“-Verfilmung in seinem unschuldigen Herzen auslöste. Die Oma musste das Kino mit dem schreienden, heulenden Jungen verlassen.

Die Macht der Bilder hat Haneke aber erst Jahre später als Teenager verstanden, als ihn das Kino gewissermaßen von der Leinwand anblickte. Für einen Moment wendet sich Albert Finney in Tony Richardsons Romanadaption von „Tom Jones“ dem Publikum zu, spricht es direkt an. Haneke beschreibt die Szene in einem sehr schönen Essay über Robert Bressons „Zum Beispiel Balthasar“ als einen heilsamen Schock. Eine Erleuchtung.

Dieser Blick, der die Komplizenschaft mit dem Publikum besiegelt, wurde für das Kino von Michael Haneke prägend. Er hat ihn in seinen Filmen immer wieder simuliert. Am krassesten sicher – und auch am wenigsten subtil – im Thriller „Funny Games“ von 1997. Darin überfallen zwei Jugendliche eine Familie in ihrem Ferienhaus und foltern die Eltern, gespielt von Ulrich Mühe und Susanne Lothar, sowie deren Sohn über anderthalb Stunden psychisch und am Ende auch körperlich. Die Schlusseinstellung, in der einer der beiden Eindringlinge lächelnd in die Kamera schaut, war das Re-Enactment jenes Schockmoments, der Michael Haneke dreißig Jahre zuvor zum Kino gebracht hatte.

Haneke, der an diesem Mittwoch seinen 80. Geburtstag feiert, stand schon damals im Ruf eines kühlen Analytikers bürgerlicher Verhältnisse. Gewalt spielt darin eine zentrale Rolle, obwohl Haneke das Etikett des moralisierenden Misanthropen bis heute ablehnt. Sein Kinodebüt „Der siebente Kontinent“ über eine Kleinfamilie, die sich sukzessive selbst auslöscht, lieferte 1989 einen ersten erschütternden Einblick in dieses Weltbild. Haneke selbst benutzte damals den Begriff der „Vergletscherung“, der ihm bis heute anhängt – obwohl er sich auch von dieser Selbstbeschreibung längst distanziert.

Goldene Palme für ein Drama über die Würde des Alterns

Denn Humanismus und Pessimismus schließen sich in Hanekes Kino nicht aus; er besteht sogar darauf, dass sie einander bedingen. Besonders schön zeigt sich diese Menschlichkeit in „Liebe“ von 2012. Haneke schrieb hier den beiden französischen Stars Jean-Louis Trintignant und Emmanuelle Riva zwei berührende Altersrollen: ein Drama über die Würde des Alterns – aber mit einer für Haneke typischen Wendung auch ein Film über die Würde eines selbstbestimmten Todes. Seinem Kollegen Alexander Kluge versicherte er vor einigen Jahren im Gespräch, dass er zum Lachen nicht in den Keller gehe. Tatsächlich überrascht der Gesprächspartner Haneke mit einem trockenen Witz, der dem Filmemacher Haneke nur selten zu eigen ist.

Fragen nach seinem Werk weicht der in München geborene Regisseur meist aus; auch zu seinem Geburtstag lehnt er alle Interviewanfragen freundlich ab mit dem Hinweis, er würde sich erst wieder zu einem neuen Projekt äußern. Dabei kann es sich dann auch schon mal um eine Oper handeln, zuletzt inszenierte er 2013 in Madrid „ Così fan tutte“.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Bildungsbürger und Großkünstler

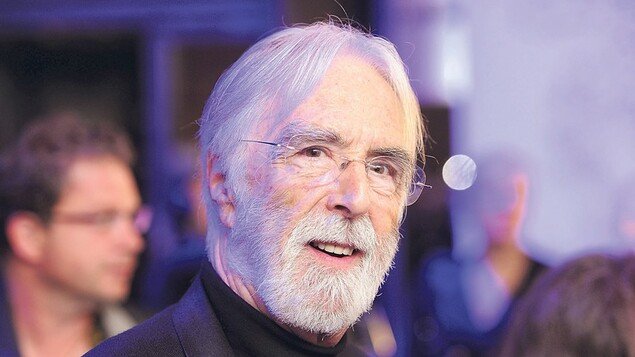

Unter den europäischen Autorenfilmern hat Haneke sich mit solchen Aufträgen immer auch als Bildungsbürger und Großkünstler hervorgetan, den er bis ins Auftreten stilbildend verkörpert, mit eisgrauen Haaren und scharfem Intellekt. Außerdem gehört er zu dem kleinen Kreis von Filmemachern, die in Cannes zwei Mal mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurden: für „Liebe“ und drei Jahre zuvor für seinen deutschen Kinderhorrorfilm „Das weiße Band“, mit dem er sich auch formal in die klassische Tradition des europäischen Kunstkinos einschrieb.

Als Chronist bürgerlicher Lebenswelten hat Haneke mit seinem schwarz-weißen Historienfilm über die Generation, die 15 Jahre später den Nationalsozialisten zum Aufstieg verhilft, einen Schlusspunkt gesetzt. „Das weiße Band“ lässt im autoritären Tonfall des Geschichtsdeuters keinen Interpretationsspielraum mehr zu, sein von Bresson entliehenes Credo „Verstecke deine Ideen, aber auf eine Weise, dass sie entdeckt werden können“ geht in der Mechanik eines bitteren Moralstücks ein wenig verloren.

Mit seinen frühen Filmen setzte Haneke Österreich auf die Kinoweltkarte. Aber richtig heimisch wurde er erst in Frankreich, wo der kritische Blick auf die Selbstgewissheit des Bürgertums, das sich hinter Bücherwänden verschanzt, eine lange Kinotradition hat. Juliette Binoche holt ihn für „Code: Unbekannt“ (2000) nach Paris, seine Zusammenarbeit mit Isabelle Huppert, die die Abgründigkeit seines Kinos in „Die Klavierspielerin“ ungerührt verkörpert, dauert bis heute an. So könnte man Michael Haneke auch als einen der letzten Europäer im europäischen Autorenkino bezeichnen. Das ist, gerade jetzt wieder, ein tröstlicher Gedanke.