Comic-Biografie „Emmie Arbel“: Fluss der Erinnerung

Dunkle Tuscheflächen haben sich auf dem Papier ausgebreitet. Schwarze, blaue und graue Wasserfarben laufen ineinander, der unkontrolliert wirkende Fluss der Pigmente wird nur durch weiße Panelrahmen beschränkt. Skizzenhafte weiße Buntstift-Striche auf der Tusche lassen zwei menschliche Figuren erkennen, die auf einem Bild nebeneinander hergehen und sich dann auf dem nächsten in einer Sitzecke niederlassen. „…Ich erinnere mich…“ und „…an nichts“, steht in weißen Buchstaben auf zwei schwarzen Textfeldern. Auf dem nächsten Bild sind kreisförmige weiße Formen zu sehen, die wie Luftblasen aus der Tiefe eines schwarzen Sumpfs an die Oberfläche zu drängen scheinen. „Aber es kam zurück“, steht in einem Textfeld daneben.

In der Anfangssequenz ihrer Graphic Novel „Emmie Arbel – Die Farbe der Erinnerung“ vermittelt die Zeichnerin Barbara Yelin in wenigen, symbolgeladenen Bildern ein Schlüsselerlebnis ihrer Hauptfigur. An einem Abend des Jahres 1977, gut drei Jahrzehnte nach ihrer Befreiung aus einem nationalsozialistischen Konzentrationslager, wird die damals 40-jährige Emmie Arbel von der Vergangenheit eingeholt.

© reprodukt

Jahrelang hatte sie über ihre traumatischen Erlebnisse in der Zeit des Nationalsozialismus und den Folgejahren nicht gesprochen, sondern sich ein neues Leben in Israel aufgebaut. 1977 arbeitet sie als Verwaltungsdirektorin in einer Klinik und hat drei Töchter weitgehend allein aufgezogen. Dann überwältigen sie eines Tages plötzlich lang verdrängte Erinnerungen und Gefühle. In jener Nacht rennt sie panisch aus dem Haus und findet Zuflucht bei einer befreundeten Therapeutin.

Ich musste leben. Und wenn du lebst, lebe so gut du kannst.

Emmie Arbel

Für Emmie Arbel ist dies der Beginn einer ernsthaften Auseinandersetzung mit ihrer Lebensgeschichte. In Barbara Yelins Buch dient die Szene als Einstieg in eine biografische Erzählung, die beispielhaft zeigt, welches Potenzial die Kunstform Comic für diese Art der Geschichtsaufarbeitung hat.

© reprodukt

Die 1977 geborene Barbara Yelin hat sich in den vergangenen Jahren als sensible Vermittlerin historischer Zusammenhänge einen Namen gemacht, darunter die Graphic Novel „Irmina“ über das Wegschauen und Mitlaufen im Nationalsozialismus, die von ihrer eigenen Familiengeschichte inspiriert war, und mehrere Comic-Biografien überwiegend mit weiblichen Hauptfiguren. 2016 wurde die in München lebende Künstlerin, die einige Jahre lang auch für den Tagesspiegel gearbeitet hat, mit einem Max-und-Moritz-Preis als beste deutsche Comiczeichnerin ausgezeichnet.

Das Zeichnen, hat Yelin einmal gesagt, ist für sie ein Prozess des Suchens, des Erkennens und der vorsichtigen Annäherung an die Realität. In „Emmie Arbel – Die Farbe der Erinnerung“ führt sie meisterhaft vor Augen, wohin dieser Prozess führen kann.

© reprodukt

Yelin und Arbel lernten sich 2019 kennen. Die Zeichnerin war eine der Beteiligten an der internationalen Comic-Anthologie „Aber ich lebe“ über die Biografien von vier Menschen, die als Kinder den Massenmord der Nationalsozialisten an den europäischen Juden überlebt haben. Damals traf sie Emmie Arbel zum ersten Mal, erst in der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück nördlich von Berlin, dann in Israel – der Beginn eines tiefen Austausches, aus dem inzwischen eine Freundschaft wurde.

Basierend auf den Begegnungen der beiden Frauen entstand eine 40-seitige Comic-Kurzgeschichte für den 2022 veröffentlichten Sammelband „Aber ich lebe“, der in Deutschland und international sehr positiv aufgenommen wurde.

© reprodukt

In Yelins Geschichte, die der Anthologie ihren Titel gab, ging es vor allem um Emmie Arbels Erlebnisse in früher Kindheit: Die Deportation der in Holland lebenden Familie, als Emmie vier war, die Trennung vom Vater und ihren zwei Brüdern, den mörderischen KZ-Alltag in Ravensbrück und Bergen-Belsen, den Hungertod der Mutter und ihr eigenes knappes Überleben.

„Bereits in unseren ersten Gesprächen war klar, dass dieses Leben nicht auf 40 Seiten zu fassen wäre“, schreibt Yelin jetzt im Nachwort ihres neuen Buches. Also machte sie sich nach der Arbeit an der Kurzgeschichte daran, mehr zu erzählen. Herausgekommen ist ein fast 200 Seiten starkes Zeugnis des menschlichen Lebenswillens.

Nach ihrem Zusammenbruch 1977 überwand Emmie Arbel sukzessiv ihre Sprachlosigkeit, zumindest wenn es um die Schilderungen ihrer Erfahrungen im Nationalsozialismus ging. Nach und nach begann sie, das Erlebte weiterzugeben, so auch bei Gesprächen mit Besuchergruppen in Ravensbrück, wo Yelin und sie sich erstmals begegneten.

© reprodukt

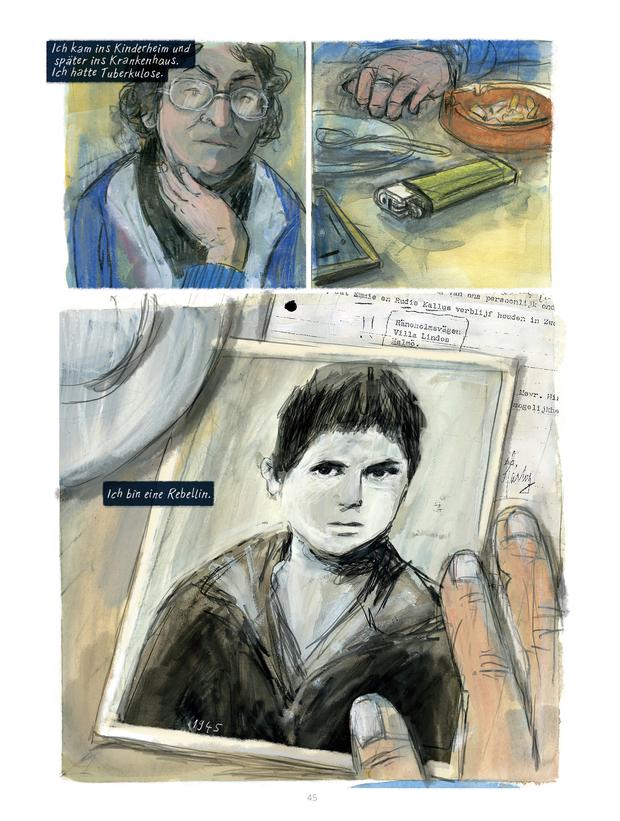

Doch die Zeit im Konzentrationslager, die ihre Eltern und ihre Großeltern nicht überlebten, sollte nicht die einzige traumatische Erfahrung in ihrem Leben bleiben. Als Waise kam sie nach Kriegsende erst in einem Kinderheim in Schweden unter und landete dann zusammen mit ihren zwei Brüdern bei einer jüdischen Familie, die sich um Kinder kümmerte, die den Holocaust überlebt hatten.

Dort wurde sie ein Jahr lang von ihrem Pflegevater sexuell missbraucht, der ebenfalls ein KZ-Überlebender war – eine Erfahrung, für die Emmie Arbel erst im Gespräch mit Yelin und bei einem gemeinsamen Besuch in den Niederlanden die richtigen Worte fand, um darüber zu sprechen und das Erlebte als Teil ihrer Biografie mit anderen Menschen zu teilen. Ein Akt der Selbstermächtigung, den Barbara Yelin in diesem Buch mit enormer Einfühlsamkeit vermittelt.

Von Härte und Entbehrungen sind auch die folgenden Jahre geprägt: Die Auswanderung mit der Pflegefamilie 1949 nach Israel, wo es der eigensinnigen Emmie Arbel lange schwerfällt, einen Platz für sich zu finden; die problematische Beziehung zum späteren Vater ihrer drei Töchter, die sie nach der Scheidung alleine großzieht; die schmerzhafte Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit im Rahmen einer langjährigen Therapie und die zögerliche Annäherung an Deutschland, wo sie seit 2008 als Zeitzeugin Gedenkstättenbesuchern von ihrem Leben erzählt.

© reprodukt

Eine der Besonderheiten von „Emmie Arbel – Die Farbe der Erinnerung“ ist, dass es nicht einfach eine nacherzählte und illustrierte Biografie ist, von denen es gerade im Hinblick auf die NS-Zeit inzwischen viele gibt. Es ist ein Stück „kooperative Erinnerungsarbeit“, wie es die Herausgeber im Nachwort nennen, die bereits für „Aber ich lebe“ verantwortliche kanadische Germanistin und Holocaust-Forscherin Charlotte Schallié und der in Großbritannien lehrende Historiker Alexander Korb.

Das Buch vermittelt den Austausch von Barbara Yelin und Emmie Arbel so lebendig, als säße der Leser mit den beiden zusammen am Küchentisch, in Arbels Garten oder vor dem Computerbildschirm beim Video-Chat. Ein wenig erinnert diese dialogische Annäherung an Art Spiegelman, dessen Gespräche mit seinem Vater in den 1980er Jahren die Grundlage für seinen Comic-Welterfolg „Maus“ bildeten, der dieser Art der Geschichtsaufarbeitung vor gut 30 Jahren Jahren den Weg geebnet hat.

In langen Unterhaltungen Yelins und Arbels, bei denen gelegentlich auch Arbels Töchter und andere Menschen aus ihrem Leben dabei sind, werden so nicht nur historische Ereignisse lebendig. Man erfährt auch anschaulich, wie diese Erinnerungen das Leben bis in die Gegenwart prägen.

© Reprodukt/Reprodukt-Verlag

Und es wird deutlich, wie schwer es der 1937 in Den Haag geborenen Emmie Arbel fällt, sich zu erinnern und für diese Erinnerungen die passenden Worte und den richtigen Umgang damit zu finden. Viele Erlebnisse sind auch Jahrzehnte später noch zu schmerzhaft, um sie nah an sich heranzulassen, manches kann sie aus der zeitlichen Distanz nur noch schemenhaft und assoziativ rekonstruieren.

Bei der visuellen Umsetzung dieses Ringens mit den Erinnerungen kommt Yelins enorme Begabung als Künstlerin besonders zum Tragen: Zur Visualisierung der Gefühle und Erinnerungsfragmente findet sie passende Bildsequenzen, die mit Farbflächen, Skizzen und visuellen Symbolen viel Unausgesprochenes vermitteln. So fügen sich die Passagen zu einem Gesamtbild zusammen, ohne dass jede Erinnerung im Detail gezeigt oder mit vielen Worten erklärt werden muss.

Die in der Gegenwart spielenden Sequenzen in Israel, Deutschland und in einer zentralen Szene auch in den Niederlanden sind weitgehend in hellen, freundlichen Farben gehalten, Yelins Strich ist hier eher realistisch. Die vielen Rückblicke hingegen sind meist in dunklen Tönen gestaltet, vieles bleibt zeichnerisch nur angedeutet.

Zusammen ergeben diese beiden Erzählebenen das beeindruckende Porträt einer starken Frau. Emmie Arbels Lebensgeschichte wünscht man in Zeiten wie diesen angesichts des sich ausbreitenden offenen Antisemitismus und der wachsenden Tendenz zur Holocaust-Relativierung ein besonders großes Publikum.

„Solange noch welche von uns leben – jedes Jahr ein bisschen weniger – müssen wir das tun“, sagt Emmie Arbel an einer Stelle als Erklärung, warum sie ihre lang verdrängte Geschichte heute mit der Öffentlichkeit teilt. Gegen Ende des Buches fasst sie ihre Erfahrungen in einer zeitlosen Botschaft zusammen: „Ich habe gelernt, stark zu sein“, sagt sie zu Barbara Yelin in einem Gespräch auf dem Weg zum Flughafen vor deren Rückreise nach Deutschland. „Ich musste leben. Und wenn du lebst, lebe so gut du kannst.“