Der poetische Erlöser

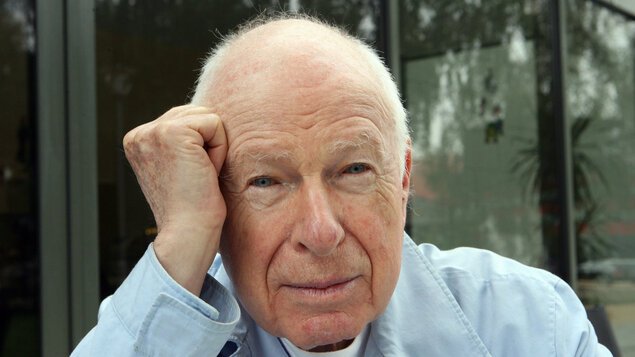

Ein hagerer Mann im Rollstuhl und ein feines, bedächtiges Sprechen. So wandte sich Peter Brook vor einem Jahr bei der Premiere seiner letzten Inszenierung an sein Publikum. Er beendete seine kleine Ansprache mit einer Bemerkung über die Regie und das Publikum.

Dieses übernehme nun die Aufgabe der Regie, die darin bestehe, die Schauspieler zu ermutigen und mit seiner liebevollen Aufmerksamkeit zu ermöglichen, dass auf der Bühne etwas ins Leben gerufen wird. Dass sein „Tempest Project“ zum theatralen Vermächtnis werden sollte, ahnte man damals. „Der Sturm“, Shakespeares letztes Stück ist auch Brooks letztes Stück – und eines, das ihn zeitlebens begleitet hat. Dreimal hat er es inszeniert.

In Berlin wird man sich vor allem an Brooks „La têmpete“ von 1990 erinnern, als der hagere Sotigui Kouyaté als Prospero ein polyglottes Ensemble anführte und Shakespeares „Sturm“ erzählte wie ein Griot auf einem afrikanischen Marktplatz.

David Bennent spielte damals Caliban, die Revolte eines Ureinwohners auf Prosperos verzauberter Insel, der unter den Folgen einer gescheiterten pädagogischen Mission leidet und gegen seinen Herren aufbegehrt. Schon damals kam Brook ohne Budenzauber aus, ohne Sturm und Krach und Schiffbruch. Den Sturm hatte der Regisseur vor vielen Jahrzehnten erstmalig in Stratford inszeniert, das Ergebnis stellte ihn nicht zufrieden. Eine weitere Realisation unternahm er 1968 vor, damals schon mit einem internationalen Ensemble.

Brook wurde 1925 als Kind russischer Juden geboren

Ein Hocker, ein paar Stäbe oder Tücher und einige Schauspieler von fast allen Kontinenten der Erde, mehr brauchte Peter Brook für sein Theater nicht. Es führte immer von der Fülle der Erscheinungen in die pure, die reduzierte und poetische Essenz der erzählten Geschichte.

Der 1925 als Kind einer Familie russischer Juden in London geborene Theater- Opern und Filmregisseur hat auf afrikanischen Marktplätzen und in Londoner Traditionstheatern, auf französischen Freilichtbühnen und in Opernhäusern inszeniert. Afrika, Indien, Ostasien und die Literaturen der Welt haben ihn nie von einer urbritischen Nüchternheit abgebracht, die man als Kühle hätte missverstehen können. Auch seine Inszenierungen von Stoffen anderer Kulturen hatten selbst in den 1970er oder 1980er Jahren nie etwas Folkloristisches oder Multikulti-Berauschtes.

Spätestens mit dem „Mahabharata“ war Brook auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft angelangt. Er inszenierte es 1985 in einem Steinbruch bei Avignon. Das indische Epos wurde sein Opus Magnum, eine neunstündige Theaterzauberei. Erstaunt rieb sich das Publikum die Augen: Was wie Kinderspiele im Sand aussah, konnte wirklich von Göttern und Helden erzählen. Theater aus dem Nichts, Theater als Revolte gegen Gepflogenheiten der konventionellen Bühnenkunst.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Seit seinen Arbeiten am Covent Garden Ende der 1940er Jahre wollte der Brite den starren Akademismus des englischen Theaters überwinden. „Deadly Theatre“, totes Theater nannte er das.

Er hatte auch mit der Royal Shakespeare Company gearbeitet und Filme wie sein „Moderato Cantabile“ gedreht, mit Jean-Paul Belmondo und Jeanne Moreau. Wenig später inszenierte er für die Bühne und später auch für die Leinwand Peter Weiss’ „Marat/Sade.“

Dann erkundete er in afrikanischen Ländern neue Theaterformen. Nach einem rastlosen Lebensabschnitt ließ Brook sich Mitte der 1970er Jahre mit seinem internationalen Ensemble in einem verlassenen Pariser Theater nieder. Hier, im „Théâtre des Bouffes du Nord“ entstand „Timon von Athen“, später die „Konferenz der Vögel“. Allesamt Welttheater im Salonformat. Das galt aber auch für seine Opernversionen: Vor allem „La Tragédie de Carmen“ 1981, „Impressions de Pelléas“ 1992 und „Une Flûte Enchantée“ 2010.

Ein Leben “klar wie ein Kristall”

All das spielte auf einem simplen Karree, mal bedeckt mit Tatami-Matten, mal mit Teppichen, mal mit Sand. Das passte zu Überlegungen, die der Meister in seinem berühmten theatertheoretischen Buch „Der leere Raum“ 1977 beschrieben hat.

„Der leere Raum bedeutet ja nicht, das da gar nichts ist. Wichtig ist das ‚Nichts’ als Ausgangspunkt. Man beginnt mit dem Nichts und trägt nur das hinein, was sich als notwendig erweist“, sagte Peter Brook vor vielen Jahren. Im Brookschen leeren Raum, der die Phantasie des Zuschauers stärker fordert als opulente Aufbauten, trashige Müllhalden oder Heere von Videoscreens, loteten die Inszenierungen des Briten auch Unterschiede zwischen den Kulturen aus, allein durch die unterschiedlichen Spielweisen des Briten Bruce Myers oder des Japaners Yoshi Oida, des Maliers Sotigui Kouyaté oder des Deutschen David Bennent.

Ein Leben, das so „klar wie ein Kristall“ gewesen sein soll, erzählte Peter Brook 2004 in einem Stück über den malischen Sufi Tierno Bokar. Zehn 10 Jahre zuvor hatte er eine andere biografische Arbeit realisiert: Eine Untersuchung über die Rätsel des Gehirns in seinem „L’homme qui“, nach Aufzeichnungen des Neurologen Oliver Sacks.

Brooks Theater blieb bis zum Schluss ein Erprobungsraum für die großen Leidenschaften der Menschheit. Sein Vermächtnisstück „Tempest Project“, das im Oktober, etwa beim Thessaloniki Festival, noch einige Male zu sehen sein wird, hatte schon letzte Dinge im Blick. Prospero bittet das Publikum um Erlösung von der Insel, Vergebung für seine Hybris, Begnadigung, Freiheit. Diese Freiheit meint nicht zu tun, was man will, sondern zu lassen, was man meint, tun zu müssen. Es geht um die Freiheit von der Tat.

So hat Peter Brook zuletzt, nach der Schaffung leerer Räume auch von dem Ende aller Handlung als einer poetischen Erlösung gesprochen. Er starb in Paris im Alter von 97 Jahren. Eberhard Spreng