Der Pate und seine Kinder

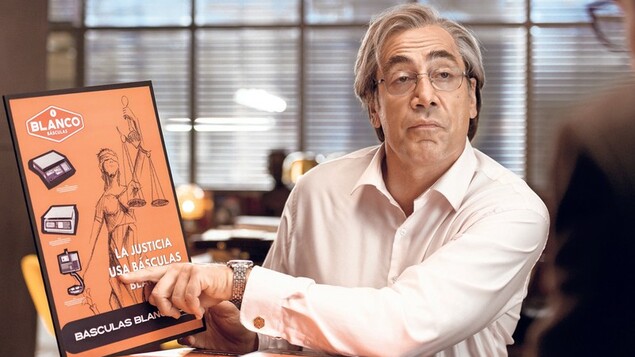

Justitia mag blind sein, doch wie es um ihren Geruchssinn steht, ist nicht überliefert. Der stolze Unternehmer, der sein Streben nach innerem und äußerem Gleichgewicht zum Geschäftsmodell erhoben hat (er produziert in langer Familientradition Industriewaagen), bemerkt sofort, dass sich das Musterexemplar am Fabrikeingang nicht in Balance befindet.

Dass der Grund für die Schieflage aber buchstäblich zutiefst menschlichen Ursprungs ist, realisiert er erst, als er seine Finger bereits in die warmen Exkremente drückt, die ein enttäuschter Mitarbeiter gewissermaßen in Justitias Obhut hinterlassen hat. Es stinkt im Betrieb von Julio Blanco nicht nur zum Himmel, auch die Waage der Gerechtigkeit ist nicht perfekt geeicht.

„Fleiß, Balance, Loyalität“ lautet das Motto des Traditionsunternehmens von Julio (Javier Bardem), der seine Angestellten im Gestus kapitalistischer Provinzfürsten als seine Kinder versteht. Eine große ehrenwerte Familie. Dass der Typus des „Buen Patrón“, so der Originaltitel von Fernando Leon de Aranoas lakonischer Komödie, dabei gewisse phänotypische Ähnlichkeiten mit den Gebaren eines Mafiapaten aufweist, ist im pompösen Spiel Bardems bereits angelegt.

Julios Woche beginnt vielversprechend. Sein mittelständisches Unternehmen ist wieder mal für einen Exzellenzpreis nominiert. Den Platz für die Auszeichnung hat er an der Trophäenwand im Wohnzimmer bereits freigeräumt, der Besuch vom Preiskomitee der Bezirksregierung ist eigentlich reine Formsache. „Nur der Oscar fehlt noch“, bemerkt ein Besucher des opulenten Blanco-Anwesens ironisch, als er vor der Wand mit den Auszeichnungen steht. Den Schauspielpreis hätte sich der Patrón eigentlich auch noch verdient. Seine Motivationsreden vor der Belegschaft verströmen Charisma, seine Kinder bringen ihm Respekt (die männlichen Angestellten) beziehungsweise eine leicht erhitzte Verehrung (die Mitarbeiterinnen) entgegen.

Vom Arbeitslosen zum mittelständischen Unternehmer

Dass Julio vom spanischen Weltstar Javier Bardem gespielt wird, ist ein binnenrefenzieller Witz, der dem spanischen Publikum nicht entgangen sein dürfte. Bardem hat sich in den Filmen seines Landsmanns de Aranoa langsam die soziale Leiter hochgearbeitet: In „Montags in der Sonne“ spielte er vor zwanzig Jahren noch einen Arbeitslosen, zuletzt 2017 den Drogenbaron Pablo Escobar. Tatsächlich gewann er im vergangenen Jahr bei den Goyas, den „spanischen Oscars“, den Darstellerpreis. Eine von insgesamt sieben Auszeichnungen für „Der perfekte Chef“, dessen deutscher Titel die beißende Doppeldeutigkeit des Originals vermissen lässt.

Regisseur de Aranoa gibt seiner Gesellschaftssatire zunächst einen trockenen Unterton. Da ahnt man aber schon, dass das joviale Selbstverständnis des Patriarchen bald auf die Probe gestellt wird. Es dauert gerade mal eine Arbeitswoche, bis die Provinzposse auf ihre Eskalation zusteuert. Am Montag schlägt ein gefeuerter Buchhalter mit seinem Sohn ein Lager am Fabriktor auf, um gegen seine Entlassung zu protestieren. Dann sorgt die andauernde Ehekrise des langjährigen Produktionsleiters Miralles (Manolo Solo) für Verzögerungen in der Herstellung.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen in Berlin und der Welt. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de.]

Seine sich häufenden Fehler kosten den verständnisvollen Chef nicht nur viel Geld, sondern auch den letzten Nerv. Der Cheflogistiker Khaled (Tarik Rmili) wittert bereits seine Chance auf eine Beförderung. Doch die harmonische Unternehmenskultur entpuppt sich schnell als bloße Illusion eines sozialen Fortschritts. „Gucken Sie sich meine Hautfarbe an“, meint Khaled einmal zu Julio. „Ich bin nicht Ihr Sohn.“

(Ab Donnerstag im Kino)

Julios größtes Problem ist allerdings die neue Marketingpraktikantin Liliana (Almudena Amor), die beim Chef Begehrlichkeiten weckt. „Meine Praktikantinnen sind wie meine Töchter“, erklärt er Liliana im Auto. Spätestens ab diesem Moment ist klar, dass „Der perfekte Chef“ weniger eine kapitalismuskritische Arbeitsplatzkomödie sein will, sondern die Demontage eines privilegierten Weltbildes. De Aranoa bringt es subkutan durch kleine Erschütterungen ins Wanken. Sehr schön auch, wie Kameramann Pau Esteve Birba den grau melierten Best-Ager Bardem in manchen Szenen einfach so im Bild stehen lässt.

Dass der „Buen Patrón“ tatsächlich auch nur ein Relikt der Vergangenheit ist, dessen patriarchale Mafiamethoden des Eine-Hand-wäscht-die-andere selbst in der Provinz völlig aus der Zeit gefallen sind, ist natürlich keine bahnbrechende Erkenntnis. Den Kapitalismus mit menschlichem Antlitz nimmt einem ja schon lange niemand mehr ab. Aber Bardems subtile Stoik entschädigt immerhin für so manche satirische Binse, die mitunter an die hemdsärmlige Moral von Politkabarett erinnert.

Dass Julio in seinem fehlgeleiteten Kommunitarismus – auch nur eine andere Form von Übergriffigkeit – notfalls über Leichen geht, will Regisseur de Aranoa dem Publikum vermutlich als schwarzen Humor verkaufen. Dabei besteht die eigentliche Pointe von „Der perfekte Chef“ darin, wie die äußeren Zwänge, in die sich der Patrón immer tiefer verstrickt, ihm letztlich keine andere Wahl lassen, als unternehmerisch im 21. Jahrhundert anzukommen.