Gehirnschäden durch Sport: „Ich kann mich an keine einzige Sekunde erinnern“

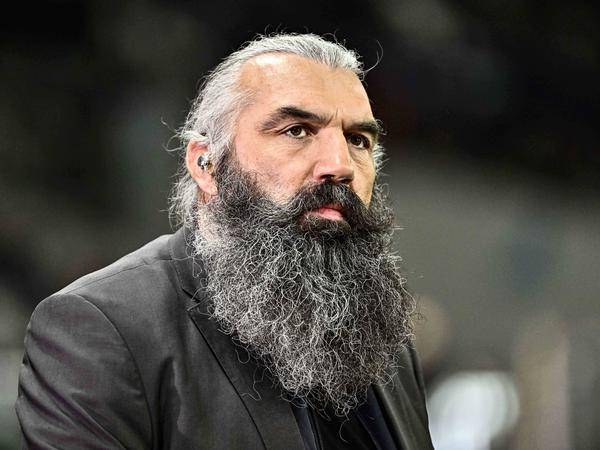

Sie nannten ihn Caveman – Höhlenmensch. Tatsächlich hofften die Gegner auf dem Rugbyfeld inständig, dass sich ihre Wege nicht direkt mit Sébastien Chabal kreuzten.

Das lag weniger an seinem Äußeren – dem langen Bart und der mächtigen Haarpracht –, als vielmehr an seiner rustikalen Spielweise.

Der frühere französische Rugby-Nationalspieler warf sich in die Zweikämpfe wie kaum ein anderer, ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Gegenspieler – und ganz sicher ohne Rücksicht auf sein eigenes Wohlbefinden.

Wie seinen jüngst geäußerten Worten zu entnehmen ist, blieb die Brutalität, die seinem Spiel innewohnte, nicht ohne Folgen. In der Sendung „Legends“ sagte der 47-Jährige, dass er sich an keine einzige Sekunde eines Rugbyspiels erinnern könne. „Ich erinnere mich an keine einzige der 62 Marseillaises, die ich miterlebt habe.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das Interview sprach Bände – es zeigte, dass das Thema Gehirnerschütterung selbst von Betroffenen tabuisiert wird. Chabal erzählte, dass er sich auch nicht an die Geburt seiner Tochter erinnern könne. Und dennoch: Einen Neurologen habe er nicht aufgesucht. „Wozu auch – das Gedächtnis wird nicht zurückkommen.“

Der Beitrag hat nicht nur viele Franzosen, sondern überhaupt viele Freunde des Sports aufgewühlt. Zumal es in eine Zeit fällt, in der die Meldungen zum Thema Gehirnerschütterungen im Sport zunehmen.

So reichten in Großbritannien jüngst Hunderte ehemalige Rugbyspieler ein Sammelklageverfahren gegen World Rugby sowie die englischen und walisischen Verbände ein. Viele gaben an, an frühzeitiger Demenz zu leiden.

© IMAGO/PanoramiC

Außerdem ließ der Fall Will Pucovski aufhorchen. Der Australier galt einst als eines der größten Batting-Talente im Cricket. Nun musste er im Alter von 27 Jahren seine sportliche Laufbahn beenden. Pucovski hatte sich im Laufe seiner Karriere über zehn Gehirnerschütterungen zugezogen. „Die Symptome beeinträchtigen mich täglich: mentale Probleme, aber auch starke Erschöpfung, häufige Kopfschmerzen. Bewegung auf meiner linken Seite verursacht Schwindel und Übelkeit – ich leide mittlerweile stark an Bewegungskrankheit“, sagte er einem australischen Sender.

Gehirnerschütterungen sind ein Thema geworden bei fast allen Kontaktsportarten. Insbesondere American Football, Rugby, Eishockey, Fußball, Cricket und Kampfsportarten sind betroffen.

Der Kampf für mehr Gesundheit ist auch ein Kampf gegen das unendlich viele Geld, das im Profisport fließt. Die großen Verbände haben sich lange gegen die wissenschaftliche Aufarbeitung gesträubt. Aufklärung – so sahen es die Funktionäre – würde dem Image der Sportarten schaden.

Hinzu kamen die kommerziellen Interessen der Teams. Medizinische Abteilungen wurden früher deutlich häufiger als heutzutage angehalten, die wichtigen Spieler schnell wieder aufs Feld zu schicken. Benommenheit nach einem Zusammenprall? Halb so schlimm – geht schon wieder.

Das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass besonders unkontrollierte Zusammenstöße das Gehirn nachhaltig schädigen können.

Gehirnerschütterungen werden inzwischen ernster genommen. Die US-amerikanische Profiliga im American Football etwa setzt immer strikter das sogenannte „NFL Concussion“-Protokoll durch. Dieses sieht genaue medizinische Parameter vor, nach denen Spieler diagnostiziert und wieder für den Spielbetrieb zugelassen werden. Betroffene Spieler können nicht mehr so schnell wie früher auf den Platz zurückkehren, respektive werden schneller als früher wegen einer Gehirnerschütterung vom Feld genommen.

Keinen Schmerz gibt es bei mir nicht, ich merke die Folgen bis heute täglich.

Stefan Ustorf, früherer Eishockey-Profi

Auch im Eishockey sind Verletzungen im Bereich des Kopfes ein großes Problem. Beispiele für Spieler, die nach einem brutalen Check oder auch mehreren Gehirnerschütterungen ihre Karriere beenden mussten oder unter den Spätfolgen leiden, gibt es viele.

Stefan Ustorf, der einst in der nordamerikanischen Profiliga NHL und bei den Eisbären Berlin spielte, litt unter einigen Gehirnerschütterungen. Der heutige Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers sagt: „Keinen Schmerz gibt es bei mir nicht, ich merke die Folgen bis heute täglich.“ Er habe gelernt, mit der Situation umzugehen. Zum Glück habe sich das Bewusstsein in seinem Sport geändert, stehe die Gesundheit der Spieler seit einigen Jahren mehr im Fokus als noch zu Zeiten seiner Karriere, die er 2013 nach einer Gehirnerschütterung beenden musste.

In der NHL ist man inzwischen beim Thema Gehirnerschütterungen im Eishockey am weitesten. Es gibt wie in der NFL ein „Concussion“-Protokoll. Und auch im europäischen Eishockey ist das Bewusstsein für Fouls gegen den Kopf- und Nackenbereich gewachsen, der Strafenkatalog ist härter als früher. Für so einen harten Check mit Verletzungsfolge gibt es nun auch in europäischen Ligen längere Spielsperren, nach sorgfältiger Bewertung dieser Szenen.

Vor ein paar Jahren musste sich der italienische Spieler Thomas Larkin (damals noch Mannheim) nach einem internationalen Spiel sogar vor einem Gericht wegen schwerer Körperverletzung vor einem schwedischen Gericht verantworten. Sein Gegenspieler hatte die Karriere nach einem Foul gegen den Kopf beenden müssen.

Und nicht nur heftige Zusammenstöße sind ein großes Thema im Sport – auch kleinere Erschütterungen, wie zum Beispiel Kopfbälle beim Fußball. „Es verdichten sich die Hinweise zu einer für den Fußball alarmierenden Aussage, dass häufige Erschütterungen des Kopfes – selbst ohne akute Symptome – nicht gut für das Gehirn sind“, sagte die Wissenschaftlerin Inga Katharina Koerte vor ein paar Jahren dem Tagesspiegel. Vor allem Kinder seien besonders gefährdet. „Sie haben für ihre Körpergröße relativ gesehen einen größeren und schwereren Kopf als Erwachsene. Ein Kopfball setzt deshalb eine deutlich stärkere Schleuderbewegung in Gang.“

Viele Verbände weltweit haben reagiert. Auch beim Deutschen Fußball-Bund gibt es inzwischen die Vorgabe, dass Kinder unter 13 Jahren kein Kopfballtraining absolvieren sollen. In vielen anderen Ländern herrscht sogar ein explizites Kopfballverbot für Kinder.

Dass im Sport auf den Kopf mehr als auf alles andere geachtet werden sollte, hat mittlerweile viele Gründe. Für Sébastien Chabal und viele andere kommt der neue Umgang mit dem Thema allerdings zu spät. Es bleibt nur zu hoffen, dass er es sich noch einmal anders überlegt – und sich in Behandlung begibt.