Reise vom Ich zum Wir

Dunkles Dröhnen hüllt uns ein von allen Seiten. Schwankende Gestalten treten uns in den Weg. Sie tragen anglerfischartige Funzeln auf dem Kopf, die ihre Gesichter maskenhaft ausleuchten. Mit strengem Blick sagen sie Zahlen auf.

Einige von ihnen zeigen einigen von uns, wo es lang geht: barrierefrei, hinauf auf die Bühne. Man nennt das heutzutage: „immersiv“. Wörtlich bedeutet das so viel wie: „vertiefend“. Hier, im Haus der Berliner Festspiele, ist damit gemeint, dass wir doch bitte mitmachen sollen, egal, wie flach es auch werden mag.

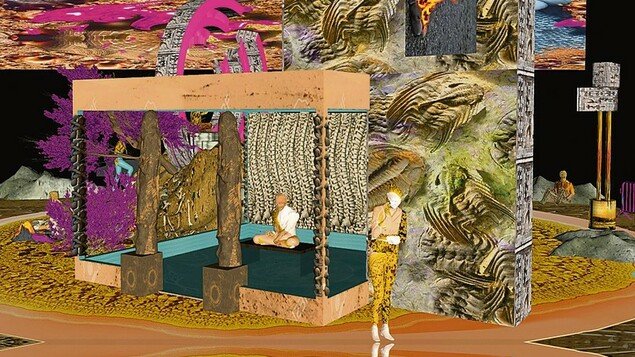

Die meisten suchen sich trotzdem erstmal individuell, wie gewohnt, einen Platz im Auditorium, um sich in Ruhe umzutun. Gut so. Es gibt viel zu gucken, schließlich: Susanne Kennedys Lesart der Oper „Einstein on the Beach“ von Philip Glass setzt auf Überwältigung aller Sinne, mit allen Mitteln. Wüstensandfarbene Teppiche kleiden die videoüberflutete Bühne aus, inklusive rotierender Drehscheibe, auf der Bühnenbildner Markus Selg eine Art Vergnügungspark errichtet hat, zusammengesetzt aus Erinnerungen an frühe Computerspielewelten: ein Plastik-Lagerfeuer nebst Neandertaler-Höhleneingang; eine antike Tempelruine mit Stiergottaltar; ein Stück Arena, Treppchen plus Tanzfläche; und, alles überragend: die Turbine eines offenbar abgestürzten Raumschiffs. Könnte aber auch der Eingang zu einem Zeittunnel sein.

Unterdessen verweht Wüstensand die Skelette der letzten urzeitlichen Trilobiten auf den Videoleinwänden, breiten sich digitale Löcher aus. Rund um die Drehbühnenfläche herum laden Sandsäcke zum Chillen ein. Alsbald voll besetzt.

Lakonisch-monochrome Kammerbesetzung

Die Musiker sind, etwas außerhalb, in einer Art Bodensenke untergebracht. Mehr als acht Instrumentalisten hatte Philip Glass 1976 für seinen „Einstein“ – legendäres erstes Kultstück eines erweiterten Kulturbegriffs – nicht gebraucht. Es handelt sich um eine lakonisch-monochrome Kammerbesetzung: zwei Saxophone, zwei Flöten, eine Bassklarinette, zwei Keyboards – plus Dirigent. André de Ridder hält das Ensemble Phœnix aus Basel, dazu die den Raum durchwandernde, fulminante Sologeigerin Diamanda Dramm (alias Einstein) sowie die Basler Madrigalisten nicht nur souverän zusammen. Er swingt mit. Setzt dynamische Akzente, sorgt für ein lebendiges „tempo giusto“.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das ist insofern bewundernswürdig, als sich die zugestellte Drehbühne zwar langsam, aber doch laufend bewegt. Weshalb die Akteure – besagte sechs kopfbeleuchtete Schauspieler sowie zwölf Sänger (die ihre Fühlerlämpchen auf der Brust tragen, zur Beleuchtung der Noten) – nicht allezeit einen Blick auf einen der Dirigentenmonitore erhaschen können. Wenn ihnen nicht gar noch unverhofft das Publikum durchs Blickfeld läuft. So kommt es immer wieder zu winzigen Wacklern. An sich ein „No go“ bei den aus minimal variierten Wiederholungen organisierten Musiktableaus von Glass, die gerade aus ihrer clean durchkalkulierten Transparenz ihre Kraft beziehen. Doch diesmal hat das niemanden gestört.

Überwältigender Applaus am Ende der Vorstellung

An zwei Pulten mischten drei erstklassige Sounddesigner und Tontechniker mit, sie sorgten für ein geradezu lukullisches Klangbild. Auch sonst war immer was los: Partys wurden gefeiert, Yoga geübt, rauschhafte Kulttänze absolviert und es wurden sogar, zur Freude aller, zwei bezaubernde Zwergziegen spazieren geführt. Der Applaus am Ende war überwältigend. Ganz besonders gefiel die Aria „Bed“, gesungen in Vokalisen von Álfheiður Erla Guðmundsdóttir.

Kennedy hat also ihr Regieziel, „Einstein on the Beach“ in ein gemeinschaftstiftendes Gruppenritual zu verwandeln, mit Bravour erreicht. Nur wenige zu dieser Lesart passende Textfragmente aus dem Stück wurden verwendet. Die politischen Implikationen von „Einstein on the Beach“ – der Hearst-Prozess zum Beispiel – fielen vollends unter den Tisch.

Erinnerungen an die Originalproduktion in der Regie von Robert Wilson, die noch bis 2014 um die Welt tourte, sollte man also vorher unbedingt an der Garderobe abgeben. Sonst hat man keine Freude an dieser Reise vom Ich zum Wir. Wie Lucinda Childs, Akteurin der Uraufführung, vor Jahren bemerkte, wuchs dem Kult um „Einstein on the Beach“ von Anfang an ein Pferdefuß zu: „Wunderbar, dass die Leute die Oper ernst nehmen und sich davon beeinflussen lassen. Aber ich beobachte, wie so viel aus dem Zusammenhang gerissen wird und es fällt mir schwer, das positiv zu sehen.“