Pakt mit dem Teufel

Eine Oper über den Antichrist, im Jahr 2022, ernsthaft? Über diese seltsam nebulöse Gestalt, die seit 2000 Jahren durch die christliche Kultur spukt und wahlweise auf Luther, den Papst oder andere unliebsame Gegner projiziert worden ist – obwohl sie im Neuen Testament vergleichsweise selten, nämlich nur in den Briefen des Johannes (nicht zu verwechseln mit dem Johannesevangelium) erwähnt wird? Aber ja, Kunst darf herrlich unzeitgemäß sein, und im besten Fall springen doch Erkenntnisse über unsere Zeit dabei heraus. Ist das bei „Antikrist“ an der Deutschen Oper Berlin auch so? Zehn Tage vor der Premiere musste die Produktion 2020 wegen Corona abgesagt werden, jetzt endlich konnte sie herauskommen.

Ein sperriges Trumm

„Antikrist“ war schon bei seiner Entstehung 1920 ein sperriges Trumm, Schöpfer Rued Langgaard (1893–1952) mit seiner schwelgerischen Mischung aus Spätromantik und Zivilisationskritik lebenslang Außenseiter und Exzentriker im nüchtern-protestantischen Dänemark. Quälend langsam finden seine Werke den Weg in die Spielpläne. Ende der 60er Jahre wurde Langgaards 1916 geschriebene „Sphärenmusik“ bei einem Festival für nordische Musik in Stockholm aufgeführt und fand die Aufmerksamkeit György Ligetis, hatte Langgaard doch Jahrzehnte früher ganz ähnlich komponiert wie er selbst in einem seiner berühmtesten Werke, „Atmosphères“. Die „Sphärenmusik“ erklang auch vor einigen Jahren beim Berliner Musikfest, woraufhin Donald Runnicles, GMD der Deutschen Oper, beschloss: Dieser Komponist müsse bekannter werden. So kam es zur überhaupt erst vierten szenischen Aufführung von „Antikrist“, Langgaards einzige Oper. 1999 war sie in Innsbruck erstmals szenisch gezeigt worden.

Worum geht es? Die Menschheit ist verkommen, steht vor dem Untergang, einzig die direkte Beziehung zu Gott kann sie, nach Meinung Langgaards, noch retten. So schließt Gott einen Pakt mit Luzifer, der den Antichrist in verschiedenen Inkarnationen in die Welt bringt – um ihn nach 90 Minuten doch zu vernichten und alle in eine gottgefällige, fromme Zukunft zu führen. Starker Tobak.

Die Musik strömt wuchtig dahin

Zunächst findet die Aufführung dieser Oper ihre Rechtfertigung in der Musik. Wuchtig ist sie, gewaltig dahinströmend, das lohnt sich schon anzuhören, zumal im vitalen Dirigat von Stephan Zilias. Korngolds immer kurz vor dem Kitsch haltmachende Klangkunst meint man mitzuhören, auch die orchestrale Fülle von Humperdinck, Strauss – und Wagner. Mit dessen Schriften zur Religion hat sich Langgaard beschäftigt, doch anders als Wagner in „Parsifal“ ist Kunst für ihn nicht Nachfolgerin des Glaubens und neue Religion, sondern ein Instrument, ein Mittel auf dem Weg hin zu einem erneuerten religiösen Empfinden.

Woran es „Antikrist“ gebricht – und weshalb dies auch nur bedingt Musiktheater ist –, sind Handlung, Konflikt, Drama. Das Werk ist statisch, eher Oratorium als Oper, der (von Langgaard selbst verfasste) Text operiert vor allem mit donnernden Substantiven, weniger mit Verben: Auch grammatikalisch tut sich hier wenig.

Was Regisseur Ersan Mondtag als Herausforderung begriffen hat: Dann bringen wir die Action eben auf andere Weise ins Stück. Das heißt: vor allem durch Ballett. Eine wunderbare, von Rob Fordeyn choreografierte Tanztruppe ist quasi ununterbrochen im Einsatz, sie affirmiert, kommentiert, visualisiert Langgaards Musik, zeichnet viele Details körperlich, ja muskulär nach. Mondtag, der auch sein eigener Bühnenbildner ist, hat zusammen mit Annika Lu Hermann alle Figuren in optisch überbordende und an Achim Freyer erinnernde Kostüme gesteckt, die teils von Oskar Schlemmers Triadischem Ballett inspiriert sind, teils von Anatomiezeichnungen aus dem Medizinhandbuch, teils vom Horror oder von Comicverfilmungen. Der „Mund, der große Worte spricht“ zum Beispiel ist eine der Inkarnationen des Antichrists, gesungen als Einspringer von Thomas Blondelle – und was für ein Mund ist das: zähnefletschend lässt er, wie bei Venom, vom Rest des Gesichts fast nichts übrig, monströs, grauenvoll.

[ wieder am 5., 9. und 11. Februar, Deutsche Oper Berlin]

Es sind Kostüme, die zum Glück nicht verhindern, dass über weite Strecken überzeugend gesungen wird, etwa von Flurina Stucki als Großer Hure, der trotz des Namens ein Penis vor dem Wams baumelt. Hier ist alles genderfluide, ein Stinkefinger gegen den Machismo nicht nur des Christentums, und dass Jonas Grundner-Culemann, den Mondtag vom Maxim Gorki Theater mitgebracht hat, als „Stimme Gottes“ splitterfasernackt seine Geschlechtlichkeit eindeutig präsentiert, schon fast die Ausnahme. Die gigantische, extrem lebensechte Skulptur von Gott, die die Opernwerkstätten nach dem realen Aussehen Grundner-Culemanns geschaffen haben, trägt hingegen Vulva.

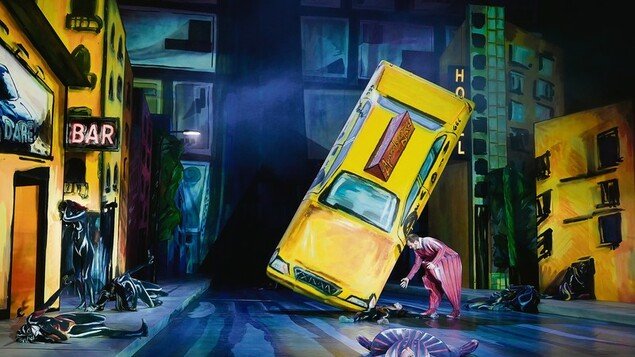

Eine quietschbunte Großstadtstraße

Auch bei den Kulissen kann von Kargheit keine Rede sein. Mondtag hat – in Anlehnung, wie er sagt, an Christopher Nolans Film „Inception“ – eine quietschbunte Großstadtstraße mit Fluchtpunkt in der Tiefe der Bühne gebaut, voller Farben, wie sie auch Franz Marc oder August Macke hätten verwenden können.

Viel musikalische und visuelle Opulenz also. Doch ist in die Aufführung ein Grundproblem eingebaut: Man weiß nicht, wofür das letztlich alles aufgefahren wird. Die Ankunft des Antichrist und seine Vernichtung kann heute niemanden mehr ernsthaft vom Handydisplay weglocken. Sicher, die Gegenwart fühlt sich auch an wie eine Endzeit, mit Klimakrise, rechtspopulistischer Erodierung wissenschaftlicher Erkenntnisse und irrationaler Impfangst. Mit dem Misstrauen und pathologischem Argwohn gegen alles, was Regierungen in einer Pandemie tun, und einem Gesellschaftsteil, der sich selbst abspaltet. Doch ob Gott darauf die Antwort ist?

Höchstens vielleicht in dem Sinne, dass eine neue Religiosität zu mehr Demut und Bescheidenheit im Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen führen könnte – was aber fraglich ist. So bleibt „Antikrist“ ein Abend interessanter Mittel, allerdings ohne wirklichen Zweck.