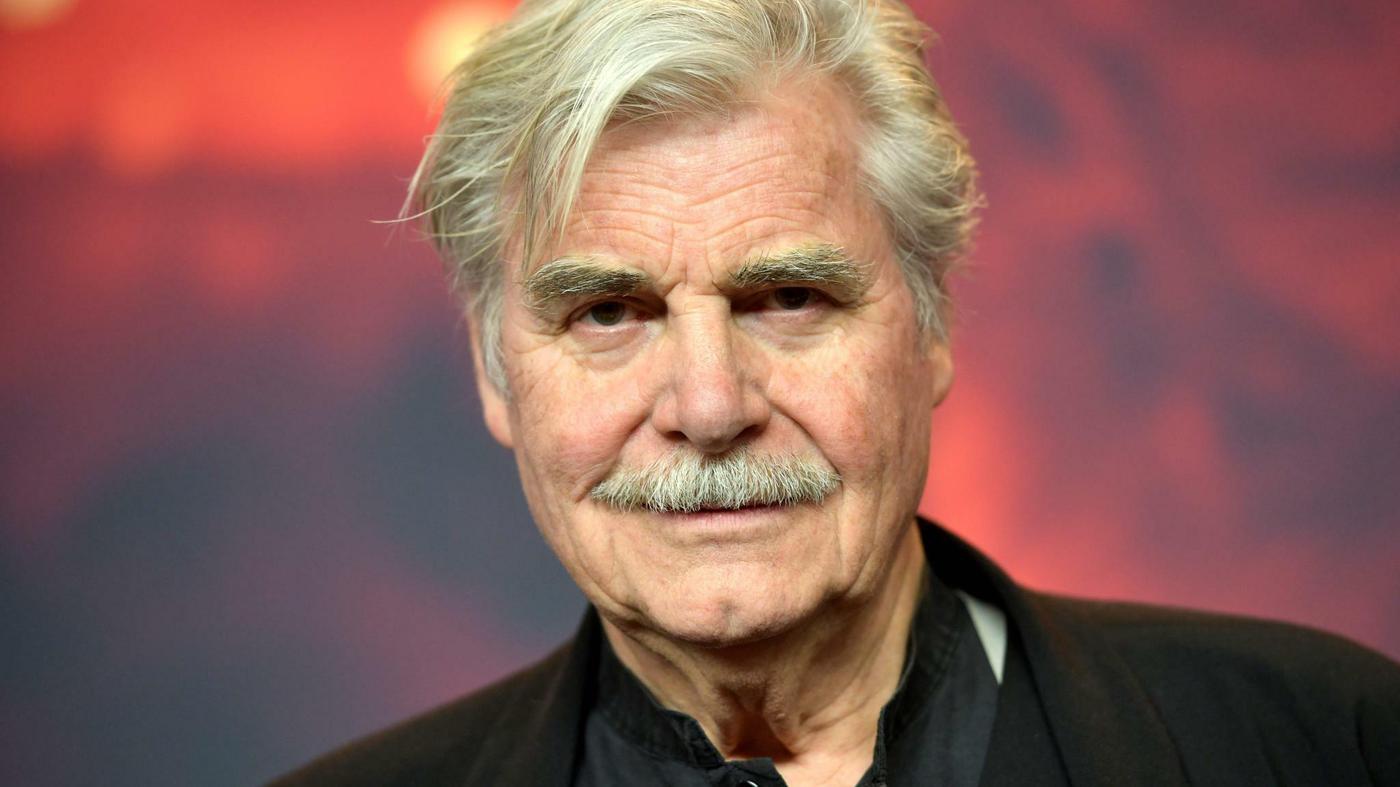

Nachruf auf Peter Simonischek: Ein bodenständiger Träumer

Bei den Filmfestspielen in Cannes haben gerade alle wieder über die Schauspielerin Sandra Hüller gesprochen. Wie vor sieben Jahren schon bei ihrem Triumph in Maren Ades scharfsinniger Komödie „Toni Erdmann“. Und diese Titelfigur, einen Gaukler mit Perücke und legendär irrwitzigem Gebiss, spielte damals Hüllers kongenialer Partner und Filmvater Peter Simonischek. Beide waren damals auch reif für den Oscar.

Peter Simonischek ist gerade noch bei der Berlinale im Februar in Berlin aufgetreten als einer der Protagonisten in Lars Kraumes sogleich in die Kinos gekommenem Kolonialismusdrama „Der vermessene Mensch“. Der 1946 in Graz geborene Simonischek zeigt darin einen wilhelministisch-rassistischen Anthropologieprofessor, der aus seiner Mördergrube durchaus ein Herz machen kann.

Das melodisch grundierte Österreichische als das vermeintlich Gemütvolle mit dem altpreußisch Herrenmenschlichen zu vereinen, kam Peter Simonischek entgegen. Denn er war ein romantischer Geisteskopf so gut wie ein intelligenter Träumer. Für Außenstehende völlig überraschend ist dieser große Komödiant am Pfingstmontag in Wien mit erst 76 Jahren gestorben.

Ein Kerl wie ein Baum. Diese Floskel passt hier. Der hochgewachsene, mit seiner Silbermähne bis zuletzt blendend aussehende, vital wirkende Theater-, Film- und Fernsehdarsteller besaß freilich die Kunst, das Monumentale auch fragil erscheinen zu lassen und das Stämmige (wie als geschmerzter, scherzender Toni Erdmann) ganz verzweigt, verspielt, verzaubert. Der berühmte Satz seines noch berühmteren Landsmanns Max Reinhardt, dass ein Schauspieler als ewigen Schatz immer die Kindheit in der Hosentasche und im Herzen bewahrt habe, traf auf Peter Simonischek zu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bei einer privaten Party vor Jahren in Berlin lief gleichzeitig ein wichtiges WM-Spiel. Der Fernseher des Gastgeberpaares stand im ehelichen Schlafzimmer, und durch die halb geöffnete Tür sah ich plötzlich Peter Simonischek allein auf der Überdecke des Ehebetts liegen. Ich schaute herein, fragte, ob ich etwas mitgucken dürfe, worauf der massige Simonischek „Ja, natürlich!“ rief, etwas zur Seite rutschte, und Kritiker und Künstler nicht im, aber auf demselben Bett schnell per Du waren. Da war der Fußball unser Theater.

Zuletzt sahen wir uns im vergangenen Frühjahr in der Berliner Akademie der Künste als Teilnehmer eines mehrtägigen Symposions über den Regiezauberer Klaus Michael Grüber. Und sofort waren Grübers Inszenierungen an der Schaubühne wieder geisterhaft gegenwärtig. Simonischek hat jedes Detail auch von Aufführungen erinnert, die längst nur noch Legende sind.

Wie er mit Udo Samel zusammen im Bett erwacht ist 1988 in Labiches „Die Affäre Rue de Lourcine“: geweckt aus einer durchtrunkenen Nacht, deren Rausch ihnen die Hirne derart verwirrt hat, dass daraus eine alle bürgerliche Identität und Selbstgewissheit auflösende Irrwitzkomödie entsteht. Oder gleichfalls unter Grübers Regie hat Simonischek kurz darauf in Kleist „Amphitryon“ zusammen mit Jutta Lampe, Otto Sander, Gerd Wameling und wiederum Udo Samel an der tragischen, magischen Selbstspaltung in Götter und Menschen und buchstäblich Liebesverrückte mitgewirkt. Er, der bei Peter Steins „Orestie“ schon Apoll war.

Ob Schönling oder Dämling, da war immer seine Mischung aus Grandiosität und Grazie, aus Pathos und subtiler Ironie. Unvergessen zudem, wie Simonischek in Yasmina Rezas „Kunst“ ab 1995 noch weit über die Millenniumwende hinweg in einem Trio triomphal der Schaubühne mit Udo Samel und Gerd Wameling den scheinbar nur Treuherzigen unter Pariser Schlauköpfen gab.

Gerade Simonischek als raffiniert biederer Macho und Mitfühler machte die von vielen Kritikern erst übersehene Pointe klar, dass es bei Rezas Welterfolgsstück nicht um eine Komödie oder gar Veräppelung der modernen Kunst geht, sondern um die Realitäten (und Illusionen) von Männerfreundschaften.

Er war ein bodenständiger Träumer. Ein Schwerer, der das Gewichtige leicht machte, ganz anders als all die früheren, traditionellen Heldendarsteller der großen Bühnen zwischen Berlin und Wien. Eher wie nebenbei hat er so mehr als hundertmal bei den Salzburger Festspielen auch die titelgebende Figur im „Jedermann“ gespielt, angeblich ein Rekord. Darüber aber konnte er nur lächeln, wobei die Höhe der Gage die künstlerische Untiefe des Touristenspektakels angenehm überwog.

Sein Durchbruch war einst in Düsseldorf in Schillers „Kabale und Liebe“ sein furioser, auf Tischen tanzender Ferdinand, dessen Luise seine bald darauf erste Ehefrau Charlotte Schwab spielte. Der gemeinsame Sohn, Maximilian Simonischek, ist heute am Deutschen Theaters in Berlin. Sieht man ihn dort als Major Tellheim in einer bemerkenswerten „Minna von Barnhelm“, dann glaubt man für Minuten, noch den Vater im begabten Sohn zu sehen. Peter Simonischek war darauf sehr stolz.