Haus mit Drehwurm

Mozarts „Zauberflöte“ gehört zum Salzburger Tafelsilber, das immer wieder frisch poliert werden muss. Intendant Markus Hinterhäuser bestellte diesmal aber keine neue Inszenierung. Stattdessen gab er der Regisseurin Lydia Steier, die vor vier Jahre eine ambitionierten, heillos überladene „Zauberflöte“ präsentiert hatte, eine zweite Chance. Diese Work-in-Progress-Idee entspricht der „Werkstatt Bayreuth“, wie sie einst von Wolfgang Wagner erfunden worden war, zur Legitimierung des eingeschränkten Wagner-Kanons. Hinterhäusers „Werkstatt Salzburg“ indes, die heuer auch eine „Aida reloaded“ bereit hält, hat sich schon im ersten Anlauf ausgezahlt.

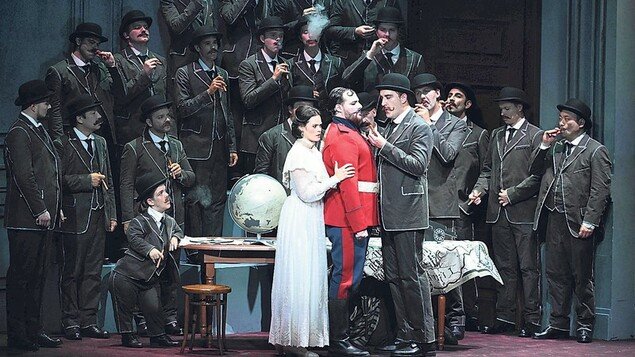

Steier ist inzwischen Mutter geworden, außerdem Operndirektorin in Luzern. Sie ist bekannt dafür, dass sie in all ihren Theaterarbeiten nach dem doppelten Boden sucht, dem Fremden und Verfremdeten, das wohl in jeder bekannten Geschichte steckt. Schikaneders Posse vom Prinzen mit der Flöte hatte sie also, mit all ihren Mozartschen Machwerk-Widersprüchen, in einem bürgerlichen Familienhaushalt um 1912 verortet: Vorkriegszeit. Das Haus wirkte reich in dieser Erstfassung, vom Keller bis zum Dach steckten hinter jeder Tür andere Identitäten.

Die Gründerzeitvilla wird zum Spukhaus

Der Vater alias Sarastro verlässt das Esszimmer türenknallend. Die Mutter, leicht hysterisch, verwandelt sich in die Königin der Nacht. Der Großvater – eine Sprechrolle – bringt die drei Knaben zu Bett. Ein Spielzeugsoldat stürzt aus dem Kinderzimmerkleiderschrank, er ist auf der Flucht: Tamino. Ein Fräuleinbild steigt aus dem Rahmen: Pamina. Das Gründerzeithaus wankt, es bricht in Stücke. Und die Knaben begeben sich auf Abenteuerreise durch ein absurd übervölkertes Nemo-in- Slumberland-Szenario, womit die Story komplett übermalt wurde. Leider.

Neu ist, erstens: das Haus. Es ist schmaler, kompakter geworden, denn die Produktion musste aus dem Großen Festspielhaus umziehen ins Haus für Mozart. Zweitens: Es bricht nicht auseinander, statt dessen kriegt das Haus einen Drehwurm. Und rund herum dreht sich, oft sogar gegenläufig, ein weiterer Drehbühnen-Ring, bestückt mit noch mehr Türen, Treppen, Supraporten, Durchblicken, Sackgassen und Balkonen. MC Escher lässt grüßen. Drittens ist Nemo mit all seinem kindertümelnden Clownsgedöns im Gepäck, fast ganz ausgezogen.

Riesenteddys quetschen sich durch enge Türen

Was davon übrig blieb, in kleiner Dosis, stört nicht, sondern bringt Zwischenapplaus. Zum Beispiel: Die lieben Riesenteddys, die sich durch zu enge Türen quetschen und tanzen, zum Klang der Flöte: Sie sind als „wilde Tiere“ einen Lacher wert. Auch die Chorus-Line der Gemüse-Girls, die einen Cancan tanzen, während Papageno vorerst vergebens sein „Mädchen oder Weibchen“ sucht, werden mit Applaus belohnt. Papagena, eine Kirsche im Schlagobers-Rock, tanzt ja schon mit.

Im zweiten Aufzug lernen die Knaben dann: Gut und Böse sind bei Erwachsenen keine Gegensätze. Auf den Spaß folgt blutiger Ernst. Während der Rache-Arie der nächtlichen Königin sterben deren Hofdamen, eine nach der anderen sinkt tot zu Boden, ermordet von den spitzigen Tönen.

Bilder vom Krieg flackern auf der Fassade

Sarastros Friedenstruppe macht mobil, sie zieht singend in den Ersten Weltkrieg. Grauenvolle Bilder tauchen auf an der Hauswand, wie sie auch zur Zeit wieder bunt und täglich durch unsere Nachrichten flimmern. Hier sind es historische, schwarzweiße Dokumentarvideos aus den Schützengräben 1916/17. Explosionen überziehen die Escher-Fassaden, Tote und Sterbende liegen auf den Treppenstufen. Pamina und Tamino können die Katastrophe mit ihrer Feuer- und Wasserprobe nicht verhindern. Die Knaben trauern.

Letztlich ist dies also eine echte Neuproduktion, in den burlesken wie tragischen Szenen unerhört dicht und logisch gearbeitet, nach Steier-Art. Musikalisch dagegen franst der Abend aus. Joana Mallwitz dirigiert die Wiener Philharmoniker vor allem schnell, mit breitem Pinsel. Herausragend die Auftritte Regina Mühlemanns als Pamina, leuchtend intensiv. Und die drei Wiener Sängerknaben! Gerade 13, und schon so emphatisch und professionell! Noch nie zuvor haben „die Strahlen der Sonne“ so selig getönt! Ivo Otelli, Raphael Andreas Chiang und, allen voran, der Sopranist Stanislas Koromyslow gewinnen alle Herzen. Vom Cast der ersten Fassung blieb nur Mauro Peter übrig, ein wackerer, blasser Tamino. Tareq Nasmi, ein schmaler Sarastro, beeindruckt mit Wumms in der Tiefe. Brenda Rae als Königin der Nacht singt neben der Spur. Unbedingt ein Gewinn ist Roland Koch, einst Schweizer Tatortkommissar, jetzt Großvater.