„Berliner Realistinnen“ im Haus am Lützowplatz: Auferstanden aus Ruinen

Dass das Haus am Lützowplatz, abgekürzt HaL, heute noch als freier Ort für Kunst existiert, das hat die Stadt dem ehemaligen Bürgermeister Willy Brandt zu verdanken. Und einer von ihm initiierten Sozi-Seilschaft von Leuten wie Egon Bahr und dem Gewerkschafter Otto Brenner, sowie parteinahen Unterstützern wie Theatermann Erwin Piscator und dem Architekten Fritz Bornemann.

Das lässt sich in einer Ausstellung samt dicker Publikation erfahren, mit der der älteste Kunstverein der Stadt jetzt sein 65-jähriges Bestehen feiert. Auf einem überdimensionierten Foto des Lützowplatzes von 1956, das im historischen Teil der Ausstellung „Berliner Realistinnen“ hängt, kann man sehen, was der Bombenkrieg vom Quartier übrig gelassen hat. Nichts, außer zwei stark beschädigten Gebäuden am Lützowplatz, die einsam in einer Wüstenei beräumter Trümmer stehen.

© Christian Jankowskis „Die Große Geste“, Foto: Trevor Good

Das rechte, Nummer 9, ist das wieder aufgebaute HaL, das mit der Jubiläumsausstellung einen Bogen von der Entstehungsgeschichte des Hauses zur dort seither gezeigten Kunst und der Gegenwart zeitgenössischer Künstlerinnen schlägt. Träger der Institution, die Willy Brandt als Kulturort erhalten wissen wollte, ist der Fördererkreis Kulturzentrum Berlin e.V., gegründet 1960 und heute um die 70 Mitglieder stark.

„Berliner Realistinnen“, das sind 28 hiesige Künstlerinnen, die klassisch als Malerinnen, Zeichnerinnen oder Bildhauerinnen aktiv sind. So wie das auch die 27 Männer und eine Frau taten, die 1971 an der Ausstellung „1. Mai-Salon. Berliner Realisten“ teilnahmen, die eine Reihe politisch aufgeladener Gruppenausstellungen begründete, die im damaligen West-Berlin Furore machten. In einer Halbstadt, in der nur wenige Räume für zeitgenössische Kunst existierten. Der kritische Realismus entwickelte sich in den Siebzigern zur künstlerischen Marke West-Berlins.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

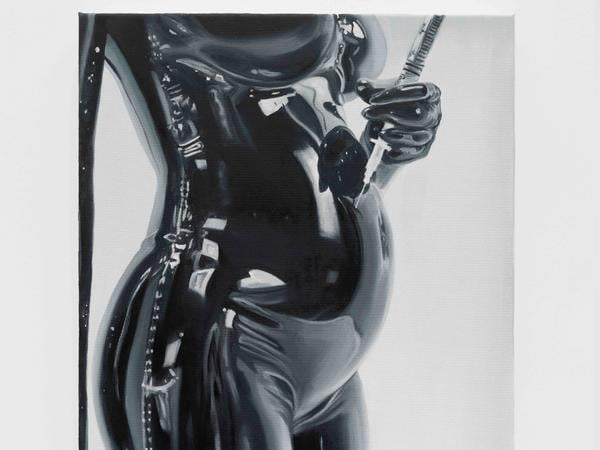

© Charlie Stein, Thesmophoria (Reproduktion 1), Foto: Roman März, Courtesy Studio Charlie Stein © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Am ersten 1. Mai-Salon nahmen Leute wie Johannes Grützke, Matthias Koeppel, Marwan und Hans Jürgen Diehl teil. Die als Komplementär-Entwurf zur damaligen Männer-Schau konzipierte Frauen-Ausstellung von heute vereint Werke von Tanja Selzer, Charlie Stein, Stefanie Bühler, Maria und Natalia Petschatnikov und vielen anderen. Und auch ein Gemälde von Barbara Keidel-Schoenholtz ist zu sehen: das verklausulierte Selbstporträt „Spiegel im Sessel“ von 1968. Keidel, die 2021 verstorben ist, war als einzige Künstlerin beim 1. Mai-Salon 1971 dabei.

© Franziska Klotz, Glas 8, Courtesy of the artist and Kornfeld Galerie, Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Dass Marc Wellmann, der Leiter des HaL, und die Kuratorinnen Asja Wolf und Sarah Letzel, eine reine Damenriege aufgestellt haben, ist als Statement zur Sichtbarmachung von Frauen im Kunstbetrieb gedacht. Dank einer Förderung des Hauptstadtkulturfonds ist auch diese Schau mit einem schicken Booklet bedacht, in der man die 28 Gemälde und Skulpturen in Form eines Kartensatzes zum Nacharbeiten mit nach Hause nehmen kann.

Charlie Steins Fotorealismus

Einer der Hingucker ist ein fotorealistisches Schwarzweiß-Gemälde von Charlie Stein namens „Thesmophoria (Reproduktion 1)“ von 2024, in dem sich eine in glänzendes Latex gewandete kopflose Frauengestalt eine Spritze in den gewölbten Bauch sticht. Fruchtbarkeitsritual, Selbstverletzung oder Fetisch? Der Titel entstammt einem weiblichen Mysterienkult im antiken Griechenland, wissen die Kuratorinnen. Mythisch geht es auch ein paar Meter weiter in Tanja Selzers großartig verwischtem, wie in der Bewegung eingefrorenem Gemälde „Daphne I“ von 2021 zu, in dem die Nymphe rittlings auf einem Baumstamm hockend, ihren nackten Rücken darbietet.

© Zuzanna Czebatul, Andrea II, Bronze, Courtesy of the artist and Sans titre, Paris, Foto: Andrea Rossetti

In der Bewegung eingefroren, das trifft auch auf die Stefanies Bühlers Skulptur „Zerstörer“ (2024) zu. Der glühende Meteorit, der hier über seinem eigenen, bedrohlich schwarzen Schatten schwebt, sieht aus wie aus einer „Star Trek“-Kulisse der sechziger Jahre geklaut. Der apokalyptische Schauder der witzigen Plastik hält sich jedoch in Grenzen, schaut man doch in der Draufsicht auf den medizinballgroßen „Zerstörer“.

Der Eintritt ins HaL ist frei

Von Sinn für Wucht und Witz spricht auch Zuzanna Czebatuls gewöhnungsbedürftige Bronze „Andrea II“ (2023). Sie wächst wie ein Superhelden-Bizeps samt Faust aus der weißen Wand und schwingt einen Hammer als gelte es, dem sozialistischen Realismus ein spätes Arbeiter-der-Faust-Denkmal zu setzen.

Anders als die erste Assoziation glauben macht, arbeitet sich Czebatul hier aber an der Pranke von Vulkan, dem antiken Gott des Feuers ab, die in New York wiederum zu einem Genossenschaftslogo wurde. Eine weitere Version der Skulptur ist dauerhaft im Berghain installiert. Im Gegensatz zu der des Clubs steht die Tür des HaL jedem offen und das – außer bei Sonderveranstaltungen – auch noch kostenfrei.

Dass im Frohsinn über das Bestehen des HaL dessen Hausgeschichte nicht vergessen wird, dafür sorgen der Historienraum, die Festschrift und auch eine Informationstafel vor dem Haus. 1938 kaufte der von den Nationalsozialisten gleichgeschaltete Verein der Berliner Künstler (VBK) das Haus vom jüdischen Eigentümer Egon Sally Fürstenberg, der in die Emigration gezwungen wurde.

Nach dem Krieg setzte der VBK den beschädigten Bau wieder instand, später wurde das Haus restituiert und der Fördererkreis unter Vorsitz von Willy Brandt kaufte es der Familie Fürstenberg ab. Eine Geschichte mittenmang aus dem Realismus des 20. Jahrhunderts, die nun im 21. weitergeht.