Ambivalente Beziehung: Ein Buch über das Jüdische bei Proust und den Antisemitismus in Frankreich

Als Saul Friedländer vor zwei Jahren seinen Essay über Proust veröffentlichte, darüber, was ihm aufgefallen war bei der Lektüre der „Recherche“, der „Suche nach der verlorenen Zeit“, ging er, selbst Kind jüdischer Eltern und Holocaust-Überlebender, naturgemäß auch auf das Jüdische bei Proust und dessen Werk ein.

Insbesondere die „Litanei unerfreulicher Bemerkungen“ des Erzählers über die jüdischen Körper- und Charaktermerkmale einer der zentralen Figuren der „Recherche“, von Bloch, einem Freund des Erzählers, war ihm ein Dorn im Auge, speziell der zweimalige Vergleich mit einer Hyäne. Friedländer ist mehr als befremdet, er spricht von „widerwärtigen Beleidigungen“, ohne wirklich Klarheit über diese antisemitischen Beschreibungen bringen zu können. Er rettet sich damit, dass sie weder ideologisch noch politisch motiviert gewesen seien, sondern sozialer Natur waren, neidinduziert in diesem Fall.

Natürlich sind diese Charakterisierungen Blochs auch in Andreas Isenschmids großartigem Buch über den jüdischen Proust, „Der Elefant im Raum“, ein Thema. (Hanser Verlag, München 2022. 236 Seiten, 26 €.) Bei der zweiten Nennung der Hyäne scheint es, als müsse er passen. Von einem „Lapsus“, einem „Selbstwiderspruch des Erzählers“, spricht Isenschmid da: „Man kann es auch einen Rückfall vom historischen Diskurs, der die ,Wiedergefundene Zeit‘ auszeichnet, in den atavistischen Rassendiskurs nennen, also ein letztes Aufflackern der Ambivalenz, die den Erzähler in seinem Umgang mit dem Jüdischen immer wieder heimsucht.“

Alle haben vergessen, dass ich jüdisch bin. Ich nicht

Marcel Proust

Isenschmid ist dennoch um Klassen analytischer, tiefgründiger als Friedländer, aber auch als viele andere Biografen, die Prousts jüdischer Seite nicht gerade vollumfänglich Aufmerksamkeit geschenkt haben – obwohl Proust mütterlicherseits jüdischer Herkunft war und mit Swann und Bloch zwei Figuren jüdischer Herkunft durchgehend in allen Bänden der „Recherche“ vorkommen.

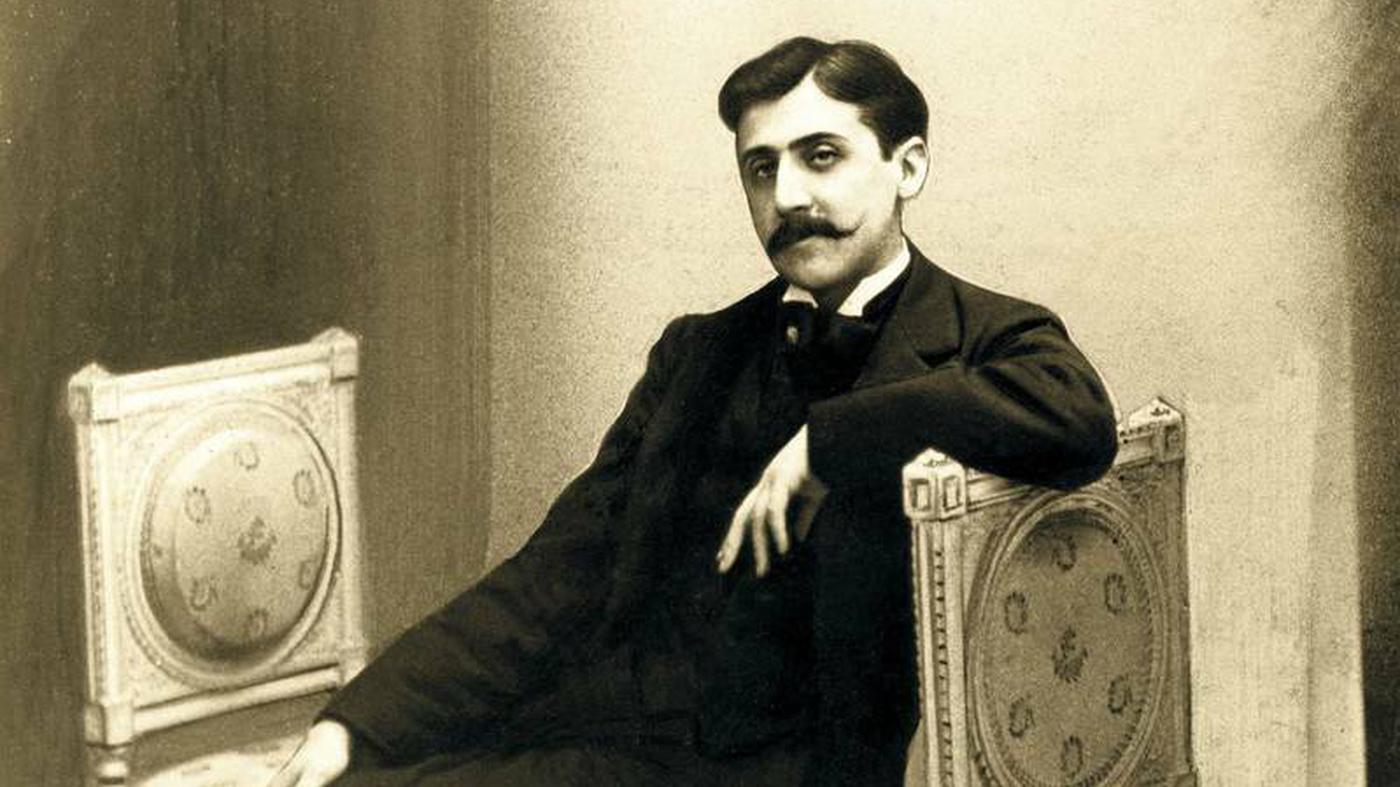

Nimmt man das schön effektvolle Ende von Isenschmids Buch zum Maßstab, nämlich eine Äußerung Prousts in einem (allerdings verloren gegangenen) Brief an seinen Freund Emmanuel Berl: „Alle haben vergessen, dass ich jüdisch bin. Ich nicht“, dann ist Prousts Leben und Werk tief durchdrungen vom Jüdischen. Und das, obwohl der 1871 in Auteuil geborene Schriftsteller nicht jüdisch erzogen wurde, er sich erst mit Mitte zwanzig intensiv mit dem Jüdischen, mit dem rabiaten Antisemitismus in Frankreich im Gefolge der die gesamten neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts dominierenden Dreyfus-Affäre zu beschäftigen begann.

Isenschmid beginnt denn auch seine Untersuchung mit Alfred Dreyfus, dem jüdischen Hauptmann, der einer Intrige zum Opfer fiel, 1894 verbannt und später nach einem aufsehenerregenden Prozess freigesprochen wurde. Als „glühender Dreyfusard“ hat Proust sich beschrieben, und Isenschmid arbeitet heraus, wie Proust beim Schreiben und als politischer Beobachter (er war jeden Tag beim Dreyfus-Prozess) sich seines Judentums gewahr wurde. „Von starken Gefühlen“ sei er geleitet worden, habe diese aber „meist nur indirekt zum Ausdruck“ gebracht „und zu ihnen eine durchgängig ambivalente Beziehung“ unterhalten.

Ohne Swann keine „Recherche“, er war das Initial

Genauso ist das bei ebenjenem Bloch, der viel Gemeinsamkeiten mit dem Erzähler der „Recherche“ hat, der hie und da durchaus bewundernd (und nicht unbedingt neidvoll) charakterisiert wird. Da gibt es identifikatorische Übereinstimmungen und warme Worte, bis hin zu der wundervollen Restaurantszene in „Guermantes“. Hier beschreibt der Erzähler Menschen mit jüdischen Wurzeln als „von hohem geistigen und moralischen Rang, dazu mit einer außergewöhnlichen Sensibilität begabt“, und er erkennt noch einige Vorzüge mehr.

Und ambivalent ist das bei Swann, der gewissermaßen viel positiveren, sympathischeren Gegenfigur von Bloch. Im Romanwerk hat er das Jüdische abgelegt, ist voll assimiliert, und erst kurz vor seinem Tod kommen die vermeintlich typischen Körpermerkmale zum Vorschein. Swann ist überhaupt derjenige, der die „Recherche“ letztendlich verantwortet hat, so wie es im letzten Band heißt: „Wenn ich es mir genau überlegte, hatte ich alles in allem den Stoff meiner Erfahrung, der auch der meines Buches sein würde, von Swann.“

Selbst der „Entschluss“ zum Schreiben stamme von diesem, fügt Isenschmid diesem Zitat noch an – und geht dann auch auf eine andere, sehr besondere, oft so leicht zu überlesende Passage ein, in der sich Wirklichkeit und Fiktion noch viel mehr vermengen: Swann wird darin vom Erzähler angesprochen, oder ist es der Autor? „Und doch, lieber Charles Swann, den ich so wenig gekannt habe … Offen muss bleiben, ob Proust nicht das Swann-Vorbild aus dem realen Leben, Charles Haas, ansprechen wollte (in älteren deutschen Übersetzungen ist der Nachname übrigens ausgelassen).

Doch hat Isenschmid sich auch alles, was vor der „Recherche“ kam, vorgenommen, bisweilen bekommt „Der Elefant im Raum“ so den Charakter eines Proust- Readers für Fortgeschrittene. Er skizziert das ursprüngliche, viel großformatigere jüdische Porträt Swanns aus den frühen Cahiers und erzählt, wie Swann und seine Familie quasi „dejudaisiert“ wurden; er hat die „Ur-Recherche“ studiert, die 2021 erstmals publizierten 75 Blätter, die mit Szenen aus dem Leben einer jüdischen Großfamilie in einem Garten in Auteuil beginnen, (wo Proust aufwuchs und das in vielen Zügen Vorbild für Combray war). Oder er legt dar, wie die Dreyfus-Affäre in Prousts erstem, nie vollendetem, stark autobiografischem und erst Anfang der fünfziger Jahre veröffentlichem Roman „Jean Santeuil“ ihren Niederschlag gefunden hat.

Dazu kommen Porträts von Prousts jüdischer Verwandtschaft mütterlicherseits, Auseinandersetzungen mit den intellektuellen Einflüssen, denen der junge Autor ausgesetzt war (so mit den Schriften des antisemitischen Journalisten Maurice Barrès), oder den persönlichen: Proust war eng mit der ebenfalls Dreyfus-feindlichen Familie Daudet befreundet, dem Schriftsteller Alphonse Daudet und seinen Söhnen. Oder da ist der Hinweis auf einen Brief, der im Grunde keiner war, sondern ein Pastiche, in dem Proust sich schon 1895 mit dem Antisemitismus seiner Zeit auseinandergesetzt hat.

Natürlich kann Isenschmid die Ambivalenzen nicht auflösen, die „Schleuderbewegungen“ von Marcel Proust, das liegt in deren Natur, und natürlich geht er gütiger um mit dem Schriftsteller als Saul Friedländer in dieser Hinsicht. Doch machen gerade die jüdischen Grundfeste, auf denen die „Recherche“ basiert, diese nur noch faszinierender.

Zur Startseite