Metamorphosen auf Papier

Die winzigen Tintenzeichnungen wirken verloren auf dem Papierweiß. Sie zeigen: einen Arm mit Infusionsschlauch, eine Dose mit lebensverlängernden Pillen, eine Blutabnahme. Und auf einem der Blätter hinterließ Leonilson einen Tropfen seines HIV-infizierten Bluts, damals, 1992. „O perigoso“ schrieb der Künstler mit schwarzer Tinte darunter, „Der Gefährliche“. Als wäre aus dem schüchternen 34-Jährigen ein Monster geworden.

Natürlich dachte José Leonilson Bezerra das nicht wirklich. Er hatte wohl nur erkannt, wie tauglich seine „Krankheit als Metapher“ war – dem gleichnamigen Essay entsprechend, den Susan Sontag 1977 veröffentlichte und dem die US-Publizistin 1989 ein Buch über „Aids und seine Metaphern“ folgen ließ. Gerade sexuell übertragbare Krankheiten, so Sontag, dienten der Stigmatisierung der Erkrankten: Waren sie nicht selber schuld an ihrem Zustand, eine Bedrohung für die Gesellschaft?

Im August 1991 wurde bei dem brasilianischen Künstler, der sich nur Leonilson nannte, eine HIV-Infektion diagnostiziert. Am 28. Mai 1993 starb er mit 36 Jahren. Dem Künstler blieb wenig Zeit, seine Geschichte zu erzählen. Wie eindringlich es ihm dennoch gelang, zeigt seine „Installation mit zwei Figuren“, ursprünglich 1993 in der Morumbi-Kapelle in São Paulo ausgestellt, nun in einem dämmrigen Kabinett in Berlin reinszeniert. Astralkörpern gleich hängen Hemden und Bettlaken über Stühlen und Kleiderständern.

Ein Jammer, dass die Ausstellung „Leonilson: Drawn 1975-1993“ hier nur noch bis Montag zu sehen ist, nachdem die erste europäische Retrospektive des Brasilianers – bereits Ende November aufgebaut – weitgehend dem Lockdown zum Opfer fiel. „In Brasilien ist Leonilson längst ein Rockstar“, sagt KW-Direktor Krist Gruijthuijsen, der die Ausstellung kuratiert hat.

Das Wandelement für die Leonilson-Arbeiten, das sich durch die Ausstellung schlängelt, erinnert an die brasilianische Moderne – ein elegant skulpturaler Rahmen für ein vielfältiges Werk. Über 4000 Arbeiten hat der Künstler in knapp zwei Jahrzehnten geschaffen. Obwohl stilistisch und hinsichtlich der Medienvielfalt beinahe uferlos, fällt das Oeuvre doch nicht auseinander. „Sein Gesamtwerk ist wie ein großes Tagebuch, in das Leonilson alles hineinsteckte, was er zu fassen bekam“, sagt Gruijthuijsen.

Ein ungeheuer reiches Werk

Leonilson entstammte einer traditionsverhafteten Familie aus dem Nordosten Brasiliens. Seine Jugend war von der Repression der Militärdiktatur geprägt, die 1985 endete. Was nicht aufhörte, war sein täglicher Kampf um Zugehörigkeit, der immer nur mit einem „Unentschieden“ enden konnte. Er war einfach zu dunkel und zu schwul für den Mainstream in der „weißen“ Metropole São Paulo, in die die Familie umgezogen war. Das latente Minderwertigkeitsgefühl befeuerte seine Kunst.

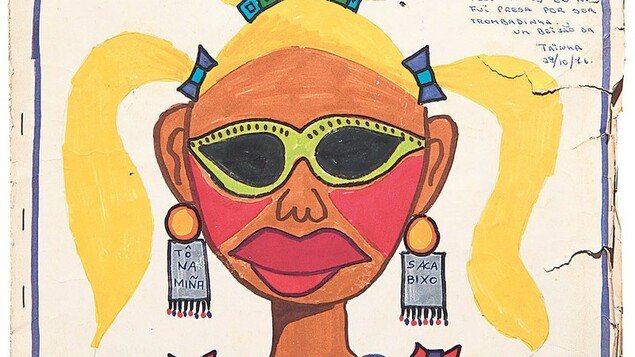

Durch das Frühwerk der 1970er-Jahre zieht sich das Motiv der Verwandlung. Offenbar unzufrieden mit den Frauenstereotypen in Modemagazinen, entwarf er seine eigenen Cover . Mit Farbstiften imaginierte sich Leonilson ungewöhnliche Models in schrillen Outfits. Idealmaße, traditionelle Genderkonstruktionen oder ethnische Herkunft spielten keine Rolle.

[Bis 24. Mai, Auguststraße 69, Zeitfenstertickets: kw-berlin.de, Mi-Mo 11-19, von Fr-So 21.-23. Mai, 11-21 Uhr, 8/6 €]

Es ist ein ungeheuer reiches Werk, das sich auf drei Stockwerken im KW Institute ausbreitet. Es geht weniger um solitäre Arbeiten als um die Vernetzung der Werke untereinander, um den Zeitfluss, der in der chronologischen Abfolge der Werke sichtbar wird – Leonilsons Traumzeit. Leonilson war der Sohn eines Textilfabrikanten. Mode hatte ihn schon früh beschäftigt.

In seiner Kunst konnte er die Vieldeutigkeit der Stoffe ausleben

Mit Kleidern und Accessoires konnte man sich verwandeln, Stereotypen von Männlichkeit und Weiblichkeit auflösen. Im Alltag war Cross-Dressing für ihn keine Option. In seiner Kunst aber war die Vieldeutigkeit von Stoffen, waren weiblich konnotierte Techniken wie Nähen und Sticken willkommen.

[Alle wichtigen Updates des Tages finden Sie im kostenlosen Tagesspiegel-Newsletter “Fragen des Tages”. Dazu die wichtigsten Nachrichten, Leseempfehlungen und Debatten. Zur Anmeldung geht es hier.]

Ab 1991 zeichnet und schreibt Leonilson zunehmend mit Stickerei. Er spannt durchscheinenden Volant-Stoff auf Keilrahmen und bestickt die „Haut“ mit „Narben“. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich, aufgrund allergischer Reaktionen kann der Künstler nicht mehr mit Malfarbe arbeiten. Am Ende bleiben ihm nur Nadel und Faden. Aus Seide näht er Hybride zwischen Bild und Skulptur, zwischen Hochzeitskleid und Totenhemd.

Lakonisch bannt er die Lettern „JoSÈ.“ auf das weiße Gewebe eines Kleinformats. „Zum ersten Mal nennt er seinen eigentlichen Vornamen, der ein Allerweltsname war“, sagt Krist Gruijthuijsen. „José ist hier gleichbedeutend mit ‚Nichts’. Danach ein Punkt. Leonilson spürte, dass er sich auflöst.“