Bruchlandung auf dem Planet Shakespeare

Bedrohung aus dem All? Interstellares Rendezvous? In Stanislaw Lems Science-Fiction-Roman „Die Stimme des Herrn“ trifft ein „pulsierender Neutrinostrahl“ auf die Erde. Eine Gruppe von Wissenschaftlern – natürlich streng geheim – macht sich daran, die fremden Zeichen zu entziffern, den „Sternenbrief“. Was will er uns sagen?

Ganz ähnlich sieht die Versuchsanordnung am Maxim Gorki Theater aus. Das Autorenkollektiv Soeren Voima will es mit einem Text aufnehmen, der von einem Galaktischen namens William Shakespeare stammt. Engländer. Schauspieler. So heißt es. Andere sind der Meinung, dass Shakespeare das Pseudonym eines Adligen war – Theater galt damals, um das Jahr 1600, als etwas Unehrenhaftes.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Möglicherweise steckte auch Queen Elizabeth I. dahinter. Diesen Royals ist alles zuzutrauen. Elizabeth II., gerade 70 Jahre auf dem Thron, hat schließlich mit ihrer Family den Stoff für eine sehr erfolgreiche Serie geliefert, „The Crown“.

Hier nun ist King Lear eine Queen. Kein Problem bei den ohnehin komplizierten Familienverhältnissen. Und Königin Lear hat statt drei Töchtern jetzt zwei Söhne und eine Tochter. Auch Graf Gloucester und sein Sohn sind nach einer dramaturgischen Geschlechtsveränderung weiblich. Das gab es alles schon einmal.

Ab ins All mit der Queen

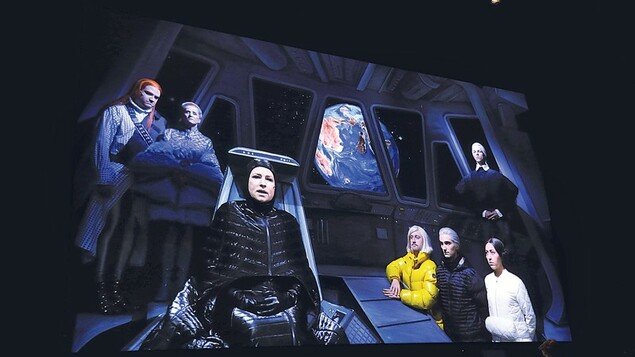

Neu vielleicht: „Queen Lear“ spielt im Weltall, auf Raumschiffen. Der Bürgerkrieg der Lear-Erben als Star War. Mit Laserschwert. Und Live-Musik, wie einst bei den Stummfilmen, als die Schauspieler ihre Rede in die Mimik und Gestik legten. In der Regie von Christian Weise wird durchweg dick aufgetragen, volle Charge, grob und laut. Fast dreieinhalb Stunden lang.

Es beginnt mit einem Versprechen. Mit der Ansage, dass es hässlich und brutal werden könnte. Danach gibt es erst einmal ein paar Backstage-Witze und Kino. Über der Bühne hängt eine große Leinwand, dahinter der Set aus beweglichen Teilen, der Aufbau und die Animationen von Julia Oschatz sind wahrscheinlich bewusst wackelig und durchschaubar, das hat eine Weile seinen Charme: wenn man die von Paula Wellmann entworfenen schrillen Farben und Perücken der Sternenkrieger lustig findet, die aufgeplusterten Raumkluft, in der Corinna Harfouch anfangs kaum zu erkennen ist.

Grell und laut wie die Aufmachung, das ist der Umgangston an Bord dieser Learjets. Das Böse, Gemeine, Hinterhältige als harmlose Karikatur – am stärksten ausgeprägt bei den Lear-Söhnchen Goneril (Tim Freudensprung) und Regan (Emre Aksizoglu), übertroffen noch vom oberschuftigen Edmund (Aram Tafreshian). Da kann man keinen ernst nehmen, nichts. Erstaunlich still verhält sich der Clown der Queen (Oscar Olivo). Den lustigen, philosophischen Job übernimmt Svenja Liesau, eigentlich Edgar und einer/eine von den Guten. Sie quasselt mit Berliner Schnauze lustig-listig über Fragmichmal und hat ein ganz eigenes Scherzrepertoire (Pullermann und Pillermann).

Witze mit Piller- und Pullermann

Was das mit King oder Queen Lear oder Queen Queer zu tun hat, fragt man besser nicht. Und von wegen Pullermann: Was bringt die Umstellung? Soeren Voima machen Shakespeare gendergerecht? Doch eher nicht. Dass Söhne die schlechteren Töchter sind – die These scheitert schon an der universellen Schlechtigkeit im Universum Shakespeares. Und dass Frauen schlauer wären – dagegen steht die Entscheidung von Queen Lear, das Reich so aufzuteilen, wie sie es verteilt. An die Falschen.

Die Textvarianten bringen keine neue Erkenntnis. Man hat vielmehr den Eindruck, als sei das Stück geschrumpft auf Travestiegröße, bis zur Albernheit.

So wird es schwer für Corinna Harfouch. Nach und nach löst sie sich aus ihrem Space-Käfig-Kostüm und steht allein da, im schmucklosen Sackkleid. Eine Elendsgestalt. Aus dem alten weißen Mann – wenn man sich auf die Kampfbegriffe einlassen will – ist eine weiße Frau geworden.

Und jetzt? Ganz früher einmal, an der Volksbühne bei Frank Castorf, hat sie bewundernswert die männliche Hauptrolle in „Des Teufels General“ gespielt. Vielleicht denkt man auch an Marianne Hoppe, die Robert Wilson zum Lear gemacht hat. Darin lag Härte, Schärfe, und keiner fragte, was es sollte.

Am Maxim Gorki Theater irrt die Königin umher, degradiert von ihren Nachkommen, aber auch von der an keiner Stelle zu Ende gedachten Inszenierung. Nachher ziehen sie dann noch hinaus auf die nasse und kalte Straße, an die Tram-Haltestelle, gefolgt vom Kamerateam, das die erratischen Szenen nach drinnen überträgt.

Endkampf auf der Erde

Ah, und noch eine Idee, noch ein Gag, und so weiter. Der Endkampf findet auf der Erde statt, mit viel Bühnennebel. Von oben gefilmt, während man das Ensemble durch den Schlitz unterhalb der Leinwand sich am Boden wälzen sieht. Zuvor aber gibt es Ausflüge ins traditionelle Fach – wenn Gräfin Gloucester (Catherine Stoyan) mit blutigen Augenhöhlen den Tod sucht und nicht findet.

Es ist ein König Leer, ein Lehrstück über einige Dinge, die das Theater oft nicht hinbekommt. Keine klare Spielweise, nur Spielwiese. Im Zweifel schlägt das Überdrehte, Parodistische durch. Der Text schafft keine neuen Räume, will irgendwie politisch sein, steht Shakespeare hilflos gegenüber. Die Bravheit ist das eigentlich Verstörende. Machen sie sich lustig über das Gendersprech, wollen sie etwas Witz in die Sternchengeschichte bringen? Wozu diese Bearbeitung überhaupt?

Kurz vor der Premiere ist Fabian Hagen für Lindy Larsson eingesprungen. Er spielt Kent, aus dem Lager der Queen, bringt einen weiteren Clown. Ganz am Ende scheint er zu erschrecken, spricht nachdenklich, ohne Attitüde. Als wäre er endlich im richtigen Film. Ein guter, aber sehr kurzer Moment. „Dem Ältsten war das schwerste Los gegeben, wir Jüngern werden nie so viel erleben“, heißt es in der alten Übersetzung von Ludwig Tieck. Tja.