Trägheit der Herzen

Schon seit ein paar Jahren wird mit der charakteristischen Architektur der Felsenreitschule kaum noch gearbeitet. Sie wird von den Regisseuren lieber geschwärzt, verhüllt, verborgen. Das hält auch Barrie Kosky so, in seiner Salzburger Neuinszenierung der „Katja Kabanova“ von Leoš Janácek. Die Arkaden ließ er zumauern, den steinernen Bühnenschlund gegenüber dem Auditorium abschließen mit einer dünnen Brechtgardine: vierzig Meter langes, wogendes Grau. Aha! Das also ist die Wolga!

Vögel zwitschern vom Band, bevor sich, paukengrundiert, Lebens- und Schicksalsmotiv aus dem Graben erhebt. So geht das los. Die Wolga spielt, auch musikalisch, eine wichtige Rolle in dieser Oper, die 1921 in Brünn herauskam und sofort, in ihrer sprachgebundenen Lakonie, als unerhört modern erkannt und diskutiert wurde. Kurz vor Schluss mischt sich der Fluss sogar aktiv ein in die Selbstgespräche der Titelheldin. Er seufzt. Lockt loreleyartig mit Chorstimmen aus dem Off, die singen verführerisch wellenartige Vokalisen zwischen O und U. Verspricht wortlos, frei nach Schubert und Claudius, der verzweifelten jungen Frau, die das Leben so sehr liebt, dass sie es verlassen möchte: „Sollst sanft in meinen Armen schlafen“. Katja springt.

Die Gesellschaft erstickt an ihren Ritualen

Das kurze Nachspiel, mitsamt dem kalt abgehackten Kommentar der alten Kabanicha, die gleich wieder zur Tagesordnung übergeht; dazu die harten Akkordschläge des Blechs, die dumpfen Paukenwirbel, das klagende Chorgeschrei: All dies macht deutlich, dass niemand sie vermissen wird.

Das Stück geht zurück auf ein Drama, das der russische Nationaldichter Alexander Nikolajewitsch Ostrowski um die Mitte des 19. Jahrhunderts veröffentlicht und „Grosa“ genannt hatte, was, in aller Regel, mit „Das Gewitter“ übersetzt wird, aber auch „Katastrophe“ oder „Schrecken“ bedeuten kann. Ostrowski prangert darin die Trägheit des Herzens einer unter der Zarenherrschaft abgestumpften Gesellschaft an, die an den selbstgesetzten Regeln und abergläubischen Ritualen erstickt.

Janácek hat Personal und Genre-Szenen zusammengestrichen. Seine Oper stellt die Figur der Kátja in den Fokus. Die neun restlichen Rollenporträts drumherum, mit wenigen Strichen gezeichnet, sind geprägt von einer mehr oder weniger gestörten Beziehung zu ihr, der Außenseiterin. Selbst die niedliche Varvara, Kátjas junge Freundin, mit der sie ihre Sehnsüchte und Träume teilt, vom hübschen jungen Männern schwärmt oder vom Paradies, denkt vor allem an sich selbst. Sie hilft gedankenlos dabei mit, dass Kátja untergehen muss.

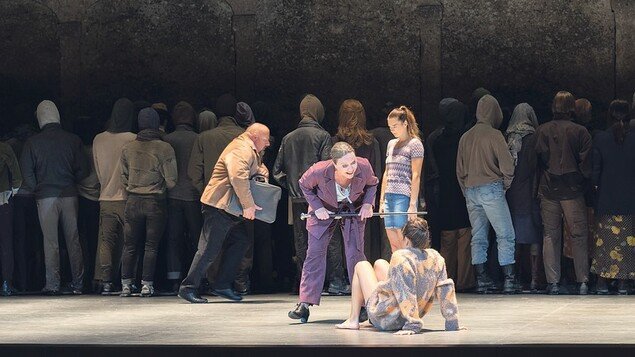

Genau diese Konstellation – eine gegen alle, Masse gegen Mensch – hat Barrie Kosky, der alte Theaterhase, übersetzt in ein genial einfaches Bild, wofür Ausstatter Rufus Didwiszus fast ganz ohne Requisiten auskommt (am 20. August wird um 20.15 Uhr eine Aufzeichnung der Inszenierung vom Fernsehsender 3sat ausgestrahlt).

Als die Gardine langsam aufgezogen wird, noch während des Vorspiels, sieht man die Bewohner des Phantasie-Städtchens Kalinow. Sie stehen mit dem Rücken zum Publikum, in Alltagskluft: junge und alte Leute, kleine und große. Es handelt sich um drei Dutzend Statisten, dazu über 200 lebensgroße Puppen: unbeweglich, gesichtslos bilden sie eine gespenstische Armee. Katja löst sich aus der Menge, just in dem Augenblick, als im Orchester zum ersten Mal das höhnisch-verlogene Schlittenmotiv ertönt. Kreuz und quer rast sie über die Bühne, prallt gegen die Steinwände: ein aussichtsloser Fluchtversuch.

Bei jedem Orchesterzwischenspiel im Folgenden wird die Wolga-Gardine zu- und wieder aufgezogen, was, nebenbei gesagt, nicht ganz geräuschlos abgeht, denn es klappern im Pianissimo die vielen feinen Metallringe, an denen sie aufgehängt ist, was fast so tönt wie ein Echo besagter Schlittenglöckchen, die später den folgenschweren Abschied von Tichon Kabanov, dem strunzdummen Ehemann der Katja, untermalen.

Katja ist der bösen Schwiegermutter ausgeliefert

Und jedes Mal hat sich das Puppenbatallion neu und anders formiert. Es bildet Korridore, teilt die Bühne in Stücke und schränkt den Bewegungsspielraum Katjas nach und nach immer weiter ein. Bis nur noch eine kleine, warm ausgeleuchtete Spielfläche übrig bleibt. Hier schürzt sich der Knoten, finden die letzten, entscheidenden Szenen dieses kurz getakteten Kammerspiels statt.

Kaufmann Tichon (rollengemäß weich und unscharf: Jaroslav Brezina) geht auf Geschäftsreise. Er kriegt nicht mal mit, dass er seine Frau damit den sadistischen Nachstellungen seiner Mutter Kabanicha aussetzt (Evelyn Herlitzius, ebenfalls perfekt für diese Rolle: grell, spitz, laut). Wie innig fleht Katja ihn an zu bleiben! Sie springt ihm, wie ein Kind, geradezu in die Arme. Und wie grob er ist!

Von David Butt Philips Tenor geht Hoffnung aus

An sich ist dieser Tichon kein böser Mensch, ebensowenig wie die leichtsinnige Varvara ( Jarmila Balàzova). Er leidet nur, wie alle Figuren außer Katja, an innerer Leere. Ja, wie sich herausstellt, ist selbst der junge Boris, den Katja liebt und mit dem sie, freilich dezent hinter der Bühne, ein bisschen glücklich sein darf, nicht in der Lage, menschlich zu handeln und seinem widerlichen Vormund Dikoj (Jens Larsen) Paroli zu bieten. Trotzdem wirkt David Butt Philip mit seinem jugendstrahlenden Heldentenor in dieser Sehnsuchtspartie wie ein Versprechen.

Noch größeres Licht geht aus von der jungen amerikanischen Sopranistin Corinne Winters. Sie hatte schon als Jenufa in Genf bewiesen, dass ihre Stimme bestens geeignet ist für die ausdrucksintensiven Da-Capo-Klangreden Janáceks, die direkt dem Duktus der Sprache, den Geräuschen der Natur abgelauscht sind. Leicht beweglich, nicht sehr laut, bringt sie doch Durchschlagskraft, Schmelz und Farbe mit. Und Winters geht, wofür vor allem Jakub Hrusa sorgt mit seiner brillantklaren Durchdringung der Partitur, immer wieder wundersam tröstliche symbiotische Verbindungen ein mit einzelnen Orchesterstimmen der Wiener Philharmoniker – mit den Hörnern, der Flöte, der Violine.