Peter Brook inszeniert noch einmal Shakespeares „Sturm“ – mit 96 Jahren

Auf den Hügeln über Montpellier liegt die „Domaine d’Ô“, ein großer mit Pinien bestandener Park mit angrenzendem Olivenhain. In diesem Areal, in dessen Mitte eine aristokratische Sommerresidenz aus dem 18. Jahrhundert steht, sind gleich drei Theater versammelt: ein großes Amphitheater und ein Theaterneubau, das Théâtre Jean-Claude Carrière.

Namensgeber war der berühmte Drehbuchautor. Er war auch Mitgründer und langjähriger Präsident der Printemps des Comédiens, dem Theaterfestival, das in Frankreich die Festivalsaison einläutet. Im Februar dieses Jahres ist er gestorben. An Montpelliers Bahnhof anzukommen, sagte Peter Brook in der kleinen Ansprache vor der Premiere seines Festivalbeitrags „Tempest Project“ sei ihm dieses Mal vorgekommen wie der Eintritt in eine Welt der Vergangenheit. Carrière und Brook hatten mehrfach zusammengearbeitet, vor allem an Brooks Opus Magnum, dem „Mahabharata“ im Jahre 1985.

In Berlin wird man sich aber vor allem an Brooks „La têmpete“ von 1990 erinnern, als der hagere Sotigui Kouyaté als Prospero ein polyglottes Ensemble anführte und Shakespeares „Sturm“ erzählte wie ein Griot auf einem afrikanischen Marktplatz. Die Spielfassung stammte ebenfalls von Jean-Claude Carrière. David Bennent spielte damals Caliban, die Revolte eines Ureinwohners auf Prosperos verzauberter Insel, der unter den Folgen einer gescheiterten pädagogischen Mission leidet und aufbegehrt.

Schon damals kam Brook ohne Budenzauber aus, ohne Sturm und Krach und Schiffbruch. Vielleicht ist dieses Märchen Brooks Lebensstück; vor vielen Jahrzehnten hatte er es erstmalig in Stratford inszeniert. Jetzt also, inszeniert vom mittlerweile 96-jährigen Brook, das „Tempest Project“. Brooks Ein theatrales Vermächtnis?

Im Théâtre d’Ô, dem kleinsten Spielort des Theaterhains im Norden Montpelliers fällt der Blick, wie immer bei Brook, auf eine leere Bühne: Lediglich ein paar schmale, lange Stäbe liegen herum und einige bizarr geformte Baumstämme. An den Seiten ein paar Stühle, auf denen zwei Akteurinnen und vier Akteure sitzen. In dieser Welt herrscht ein Prospero, der nichts mehr ersehnt, als dem Rauschen der Elemente, über die er als Zauberer gebietet und dem Brausen des Meeres zu entkommen, in dem er den König von Neapel mitsamt seinem engeren Gefolge hat untergehen lassen. Zumindest dem Anschein nach. Von dieser Welt ist auf der Bühne nichts zu sehen. Also kein Schiffbruch, kein König von Neapel, keine Hofgesellschaft und kein Geschwätz der Gestrandeten.

Das Stück wird auf die Essenz reduziert

Peter Brook will sofort in die Innensicht eines Mannes, dem seine Inselherrschaft leid geworden ist. Nur ein pädagogisches Projekt hat er noch. Tochter Miranda, als Kleinkind mit ihm hierhin verschlagen, und aufgewachsen in diesem fabelhaften Wunderland, soll ins reale Leben zurück und die wahre Liebe kennen lernen. Das einzige, was sie bislang mitgekommen hat, waren Calibans triebhafte Anwandlungen. Der bucklige Ureinwohner läuft mit dem schmutzigen Stirnband und einer räudigen Filzdecke über den Schultern herum.

Eine der schönen Ideen in Brooks auf die Essenz reduziertem Projekt ist die Transformation dieses Kerls, wenn Silvain Levitte als Caliban zu einem der Stühle an der Seite geht, Filzdecke und Stirnband ablegt, sich aufrichtet und als Ferdinand ins Geschehen zurückkehrt. Das triebhafte Es hat den Aufstieg ins weltgewandte Ich geschafft und sucht nun, im Gespräch mit Miranda den Abgleich mit dem Über-Ich der Normen und Ideale. Es gibt das Gute und die Metamorphose dahin ist jederzeit möglich.

Das Gute in Ferdinand hat Ohren für das Singen der Natur, die hier in Form von Harué Momoyamas Solostimme durch den Raum geistert. Manchmal penetrant laut werdend, wenn den Menschlein klargemacht werden muss, dass es ohne den Einklang mit ihr nicht geht.

Prospero waren einst über die Beschäftigung mit Metaphysik in Mailand die Regierungsgeschäfte entglitten. Nun, nach 12 Jahren Diaspora, will er hier und jetzt also mehr als nur Miranda mit Ferdinand verkuppeln. Es geht um eine kosmische Verbindung. Er will die junge Liebe mit den Kräften und Geistern der Natur versöhnen.

Der zauberhafteste Moment der Inszenierung: Kleine Lampen in den Händen der Mitspieler werfen die Schatten der Liebenden an die Bühnenrückseite, so als gingen die ein in Shakespeares Welt der Inselgeister. Brooks Magie noch einmal, betörend naiv und ungehemmt einfach gemacht. Oder Ariel, gespielt von der verzückt dreinblickenden Marilù Marini an der Seite von Prospero, die sich Miranda und Ferdinand anschauen wie ein zufriedenes, älteres Ehepaar. Wird nun alles gut?

Es geht um die Freiheit von der Tat

Nicht ganz, denn das Ensemble ist in diesem „Tempest Project“, das sich schon im Titel als Werkstattprojekt kenntlich, nicht durchgängig ins Schweben geraten. Anders als „La tempête“ vor 30 Jahren, als im Welttheatergewand die Kämpfe und Korruptionen der Macht noch Thema waren, geht es in diesem kleinen, intimen „Tempest Project“ um etwas anderes. Die Seele sucht nach Freiheit von ihren eigenen Obsessionen und Anschluss an die Kräfte der Natur.

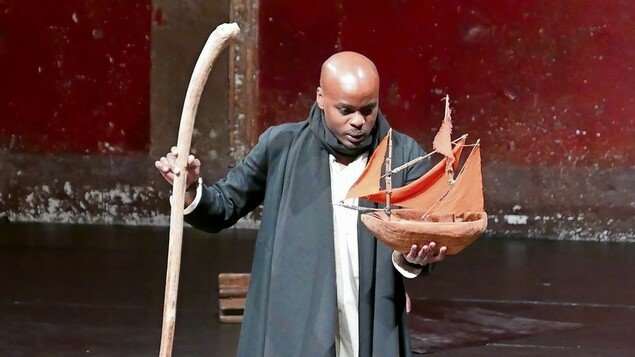

Also ist dieser Sturm wie entschlackt von anekdotischem Beiwerk. Auch hier spielt mit Ery Nzaramba ein schwarzer Schauspieler den Prospero und dem geht es ganz klar um letzte Dinge. Den Abschied von Hass und Rachegelüsten, die Versöhnung von physischer und geistiger Welt, und: Mirandas Hochzeitsfeier in Neapel, dann Rückkehr nach Mailand und Vorbereitung auf den Tod.

[Behalten Sie den Überblick über die Entwicklung in Ihrem Berliner Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über Ihre Nachbarschaft. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de.]

Shakespeare hatte seinem Stück einen Epilog angefügt. Da bittet Prospero das Publikum um Erlösung von der Insel, Vergebung für seine Hybris, Begnadigung, Freiheit. Es geht um die Freiheit von der Tat. Kein Mensch soll andere verhexen können, Stürme entfachen, Inselureinwohner versklaven. Caliban will Freiheit, Ariel will Freiheit und Prospero will Freiheit von der Gabe der Zauberei und der eigenen Macht.

Shakespeares Epilog übernahm am Premierenabend in Montpellier in gewissem Sinne auch Peter Brook, der offensichtlich von den Proben ermüdet, nur vor der Aufführung die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßte. Gehen kann er nicht mehr, im Rollstuhl fuhr man ihn auf die Bühne. Dann erinnerte er an den langjährigen Freund und Mitarbeiter Jean-Claude Carrière und beendete seine kleine Ansprache mit einer Bemerkung über die Regie und das Publikum. Es übernehme nun die Aufgabe der Regie, die darin bestehe, die Schauspieler zu ermutigen und mit seiner Aufmerksamkeit zu ermöglichen, dass auf der Bühne etwas zum Leben erweckt wird.