Selma Selman im Amsterdamer Stedelijk Museum: Die gefährlichste Frau der Welt

Beständig öffnen und schließen sich die rostigen Arme eines Greifers – wie die Blätter einer Blüte. Bei genauem Hinschauen sind kleine, auf das Metall gemalte Augen zu entdecken: verdreht und blutunterlaufen. Zuweilen rollt eine rote Träne.

Die brachial anmutenden Knospen scheinen ein Eigenleben zu besitzen. Sie flankieren den Eingang in die Ausstellung. Hier erwarten flammende Zeichnungen von fragmentierten Körpern hybrider Mischwesen das Publikum. Benzingeruch liegt in der Luft, es schmeckt metallisch wie Blut auf der Zunge.

Als Gewinnerin des zwölften ABN AMRO Art Award bespielt Selma Selman unter dem Titel „Sleeping Guards“ das Untergeschoss des Amsterdamer Stedelijk Museums. Ihre kinetische Skulptur „Flowers of Life“ gewährt den Zutritt zu den Räumen, in denen ein Querschnitt von Selmans Œuvre präsentiert wird. Die ABN AMRO Art Space zeigt von ihr außerdem bemalte Fahrzeugtüren.

Im Stedelijk entfalten sich dagegen raumgreifende Blüten und läuft der Film „Crossing the Blue Bridge“. Er basiert auf einem traumatischen Erlebnis der Mutter und der jüngeren Schwester, die vor dem Bosnien-Krieg 1994 über eine mit Leichen übersäte Brücke fliehen mussten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die ins Gesicht gewehten Haare und die vor die Augen des kleinen Mädchens gehaltene Hand schützten damals nur dürftig vor dem schrecklichen Anblick. Die Künstlerin versetzt sich in die Lage ihrer Mutter, im Video bewegt sie sich wie verlangsamt. Weinend, schreiend, begleitet von kakofonischen Sounds kommt sie nie wirklich auf der anderen Seite der Brücke an.

„Wir queren alle Brücken“, sagt Selman im Artist Talk und spricht aktuelle Konfliktherde rund um den Globus an. Mit ihrem Film begibt sie sich stellvertretend auf den beschwerlichen Weg der Heilung.

Anlässlich der Eröffnung ihrer ersten Soloschau in den Niederlanden führte Selman die Performance „Motherboards“ auf. Untermalt vom Gesang einer Opernsängerin zerstörte sie gemeinsam mit ihrem Bruder und einem Nachbarn in einem martialischen Akt diverse Computer.

© Eike Walkenhorst

Seitdem sind die Relikte zentral im Ausstellungsraum angehäuft. In dieser Gestalt aber werden sie nicht lange verbleiben. Selman unterzieht die Überbleibsel ihrer Performances stets einem komplexen Recyclingprozess.

Der Vorgang ist als alchemistischer Code in einem kleinen Buch in der Ausstellung zwar präsent, bleibt aber unter einem geschlossenen Deckel verborgen.

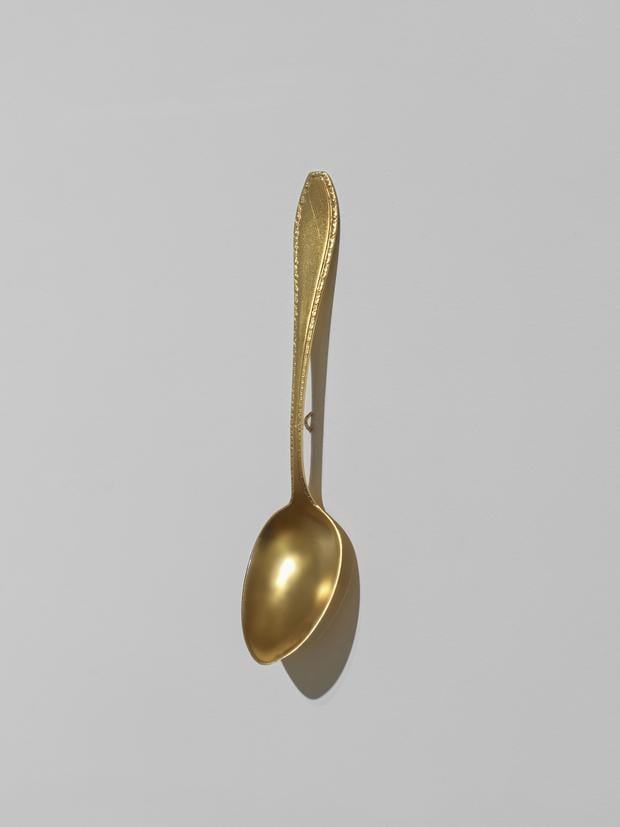

Die Ergebnisse der Verwertung früherer Performances sind dagegen in einer Vitrine offengelegt. Darin finden sich winzige Goldobjekte: eine Axt, die aus sieben zerstörten Autos hervorgegangen ist, sowie ein Nagel und ein goldener Löffel aus je 200 wiederverwerteten Computern. Stolz berichtet Selman im Gespräch, wie sie sich ihren goldenen Löffel erarbeitet hat.

© Peter Cox

Die Künstlerin benutzt Metall für ihre Skulpturen und setzt Benzin als Duftnote ein, nachdem sich das Material zuvor in ihre Biografie eingeschrieben hat. Ihre Wurzeln liegen in Bosnien und Herzegowina, wo der Roma-Familie ein Schrottplatz gehört. Die familiäre Verbundenheit zeigt sich nicht nur in ihren Performances, sondern auch in der kinetischen Skulptur „Flowers of Life“, die gemeinsam mit ihrem verstorbenen Vater entstand.

Ihr Werk rührt an wiederkehrende Themen, an fluide Identität und weibliche Selbstbestimmung an. Obwohl Relikte von Performances im musealen Raum oftmals an Kraft verlieren, erscheint Selmans Schaffen hier auf besondere Weise kondensiert. Ihre Intensität, Präsenz und Furchtlosigkeit überträgt sich auf das Publikum.

Durch das Untergeschoss schallt währenddessen ihre Stimme: „My name is the most dangerous woman in the world“.